当西方用钻石丈量爱情,用黄金堆砌奢华时,中国人却将千年的审美哲学,悄悄藏进了一块温润的石头里。和田玉籽料,这个从河床深处走来的精灵,自诞生起就与中国美学血脉相连,它不仅是一件藏品,更是一部流动的东方美学史。

温润如玉:中国人的人格镜像

“言念君子,温其如玉”,《诗经》里这句传唱千年的赞美,将玉的特质与君子品格画上等号。和田玉籽料没有钻石的锋芒,没有金银的耀眼,却以一种恰到好处的 “温润”,诠释着中国人骨子里的处世哲学。

这种温润,体现在触感上是“凝而不僵,油而不腻”。上手盘玩,它既不像玻璃那样冰冷生硬,也不会过分滑腻,仿佛握着一捧冬日里的暖阳。而在精神层面,它代表着中庸之道 —— 不过分张扬,也不刻意迎合,如同中国人推崇的 “谦谦君子,卑以自牧”。

老玩家常说“玩玉先修心”,因为籽料的温润会潜移默化地影响人的心境。当你习惯了抚摸那柔和的玉质,在生活中也会不自觉放慢脚步,褪去浮躁,这或许就是中国人 “以玉养德” 的智慧。

素面朝天:极简美学的东方表达

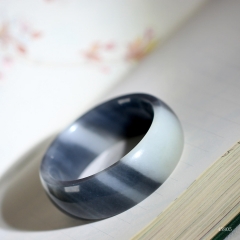

在西方珠宝追求繁复镶嵌时,中国人却对“素面籽料” 情有独钟。这种 “大巧不工” 的审美,源自道家 “大道至简” 的哲学思想。一块未经雕琢的光白籽,看似简单,实则最考验玉质本身 —— 任何瑕疵都会暴露无遗。

就像中国水墨画中的留白,素面籽料的“空”,反而给人无限想象空间。乾隆皇帝曾为一块光白籽赋诗:“入手温温非冷冰,天然毛孔隐无形”,短短两句,道尽了对自然本真的推崇。这种审美在当代依然流行,许多设计师将素面籽料融入现代首饰,用极简线条衬托玉石的天然之美,正是对东方美学的传承与创新。

皮色巧雕:天人合一的造物哲学

如果说素面是对自然的敬畏,那么皮色巧雕则是人与自然的默契对话。和田玉籽料的皮色,本是千万年矿物质沁入形成的“岁月印记”,而玉雕师却能将这些看似杂乱的色彩,转化为画龙点睛的神来之笔。

苏州玉雕大师曾将一块带黑皮的籽料,雕琢成“墨竹图”—— 黑色皮壳化作竹叶,玉肉部分则是竹竿,浑然天成。这种创作理念,完美诠释了 “天人合一” 的东方哲学:不强行改变自然,而是因势利导,让人力与天工相得益彰。

皮色巧雕的最高境界,是“无雕似有雕”。就像中国园林的借景艺术,看似随意,实则暗含匠心。这种美学思想,让每一块籽料都成为独一无二的艺术品,也让中国人在把玩玉石时,感受到与自然对话的乐趣。

玉文化:永不褪色的东方审美基因

从新石器时代的玉琮礼器,到明清时期的宫廷玉器,和田玉始终是中国人审美情趣的载体。它既承载着“宁为玉碎” 的气节,也寄托着 “化干戈为玉帛” 的和平愿景,更将 “含蓄、内敛、中庸” 的美学理念,刻进了民族的基因里。

在快节奏的现代社会,当人们被各种繁复的设计包围时,和田玉籽料的东方美学价值愈发凸显。它提醒我们:真正的美,不在于表面的华丽,而在于内在的气韵;真正的高级,是懂得在喧嚣中守住一份沉静。

这块从河水中走来的石头,跨越千年时光,依然在诉说着中国人的审美密码。下次再拿起一块和田玉籽料,不妨静下心来,听听它与千年美学的对话,或许你会发现,自己与东方哲思的距离,不过是一块玉的厚度。

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!