当代艺术由于其语境的特殊,已经溶入到艺术表现的多元性,我们无法用一种方法或形式去指涉艺术性的某种形式,它恰恰是超越于心理形式、观念形式、情感形式,是由于艺术历史文化的构建和积淀,艺术已经被赋予的形式含义灌注到了艺术家的作品表现中。

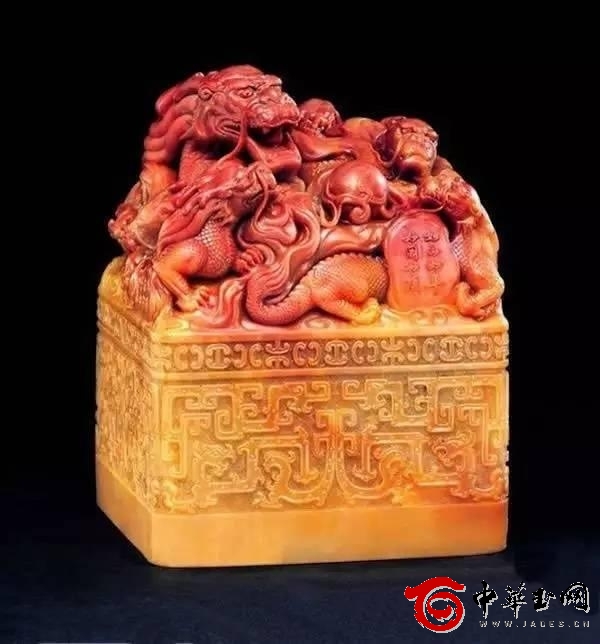

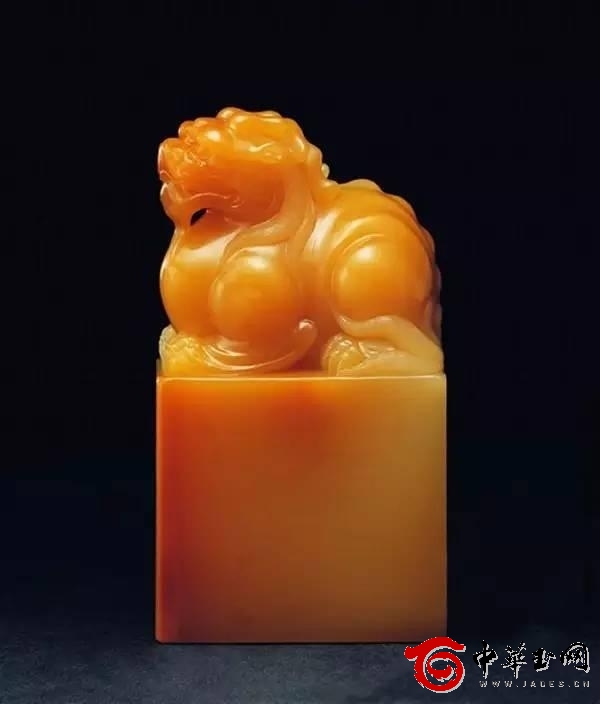

我创作的玉、石雕刻作品突破传统癖好的范畴,去探索艺术本身,通过经验反应和对艺术历程的理解,所体现的不仅有“现代性”, 也基于我对今日社会生活感受的“当代态度”, 置身的是今天的文化环境,面对的是今天的现实,我的作品就必然反映出今天的时代特征。本人用传统材料、传统手段创作玉、石雕作品,做当代人的情感与认知思考。利用玉、石的天然俏色为作品环境塑造丰富性、多样性。玉、石雕创作方面总结出“随色赋形” 的点滴经验与师友们共同探讨。

——潘惊石

潘惊石,字林平,高级工艺美术师,福建省工艺美术大师,中国玉雕艺术大师,福建省非物质文化遗产保护项目寿山石雕代表性传承人,中国艺术研究院中国篆刻艺术院研究员。

代表作有《石破天惊》、《与蛇共舞》、《王者风范》、《白虎呈祥》等,其作品曾获得“中国工艺美术大师精品展”金奖、“百花奖”金奖等。

艺术理念

“醉舞狂歌四十年,花中行乐月中眠。漫劳海内传名字,谁信腰间没酒钱。”这一直是潘惊石的真实写照。潘惊石喜欢喝老枞水仙,闲时玩弄花卉、垂钓,创作中在继承前人的同时寻求大胆的突破,力求赋于作品以文化内涵,“寿山石雕刻实际上是一种非常优秀的文化题材。”潘惊石这样说到。

潘惊石是个开风气的人。作为一位当代的寿山石雕刻家,潘惊石深知创造的意义,而他20年从艺道路的最闪光之处,正在于不断地冲破藩蓠,试图引领一门地域性的传统工艺进入更广阔的空间。

潘惊石曾说:“我现在有股强烈的创作冲动,要把自己以前的所有古兽钮式全部推翻,要越过明清,直追汉唐气象”。艺术与工艺的分水岭,就是后者可以批量复制,而前者则需要创作意识的觉醒。

潘惊石警惕“重复”,不愿意掉入程式化的泥潭。他始终处于独立思考的状态,因而能够在行进的过程中不断地汲取养分和更新自我。

潘惊石多年浸淫于古兽创作,已经形成了雄浑古朴、典雅厚重的个人面目,他并没有固步自封,而是以此为根基,试图进行更深入的探索。一方面将《山海经》、楚辞等古代典籍作为一种文化资源,从中追寻“古兽”形象的源头和文化含义。

多年来外出游历,观摩古迹遗址和博物馆,所积累的视觉经验,让他对各个时代“古兽”的风格特征了然于胸。实际上,冲破藩蓠的一个关键前提恰恰是深入传统。

对于生活在当下的传统艺术家来说,除了拥有开放的心态,还需要拓宽文化的视野。在潘惊石的眼中,传统文化的各个领域间似乎并没有门墙的隔阻。

从青铜器到潘惊石,从古典文学到传统绘画,只要善于变化融通,则信手拈来,皆成文章。他认为,雕刻艺术的创新,其切入点不外乎题材和手法,而这两个方面都有着相当大的探索空间。

以题材论,传统文化中的养分取之不尽,用之无竭;以手法论,理应在传承的基础上向前发展,而且今人自有前人并不具备的优势。

艺术家所特有的激情与童心,在潘惊石身上表现得十分鲜明。为了探索动物题材和俏色技法,他可以把自己的家变为“热带雨林”,潜心豢养蟒蛇、变色龙和各种龟类。为了观察动物的形神,他可以终日不问窗外事。

潘惊石喜欢接触高雅的事物,喜欢与文化人交游,也有朋友说他“贪玩”,不事“生产”,他总是一笑置之,依然如故。

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!