玉在中国文化中占据着至高无上的地位,是中华文明的瑰宝和象征。自古以来,玉被视为美好、吉祥、高尚的象征,承载着深厚的文化内涵与精神价值。

在江西省博物馆,珍藏着一件见证玉器制作绝技活环链雕工艺源头的代表性作品——商活环屈蹲羽人玉佩饰。这件玉佩饰出土于1989年发现的新干大洋洲商代遗存中,叶腊石类质,色呈枣红。羽人造型,作侧身屈臂蹲坐。最为特色的是顶后部连系三个相套环形成的活环链。

历史上,活环链雕技艺最初源于石器时代的玉石钻孔技术,后随着技术应用的广泛,开始出现了套环工艺。活环屈蹲羽人玉佩饰的躯干圆雕成形,冠后连接的活链则综合运用镂空、掏雕等技法成形,可以从此作品考证出玉器的掏雕技术,最早出现于商晚期。

工艺中,活环链雕是将一整块玉石巧妙地镂雕成一条能活动的玉链,在制作过程,需要先雕琢出环链,再雕琢其他部位,其难点在于对环链的处理,包括位置、取法、大小、长短等都与玉石性质和作品的整体造型紧密相关。环链雕的技艺既难又险,雕刻过程中要求专注和精确,稍有差池就会造成链条断裂,前功尽弃。材料上,活环链雕对原料的要求也很高,要求质地细腻无裂痕,色彩纯净且色调统一。为了保证环链的完整性,一般都会选用体积较大的原料。

活环链雕的设计巧妙,链条既是器物的组成部分,又是器物的装饰手段。而要完成这种高难度的工艺需要有一套专门的工具,如勾铊、细尖头棒、钉铊、搜弓子等。有了这些工具工匠才能将羽人身后多余的玉料琢成形状、大小、粗细几乎同一,又灵活自如的三个环环相扣的活链。活链设计构思巧妙,制作难度极高。它是迄今所见最早的活链玉器,开启了两周玉佩活环技法的大门,为玉器活环长链流行的源头。

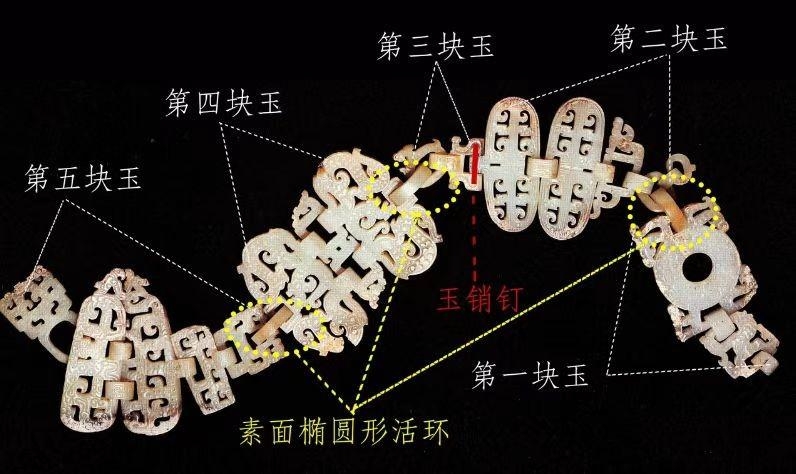

时期较晚,出土于曾侯乙墓的战国十六节龙凤纹玉佩,是宋之前玉雕活环技法的巅峰之作。该玉佩长达48厘米,宽8.3厘米,厚0.5厘米,整体呈长带形。玉佩采用分雕连接法,将五块玉料分割对剖,再以玉环相连,制成可以活动折卷的十六节。其上雕有37条龙、7只凤和10条蛇,形态各异,生机盎然。

同时,玉佩还饰有变形龙纹、谷纹、云纹、鳞片纹、绞丝纹、斜线纹等多种纹饰,布局严谨,对称考究。在技法上,玉佩中的活环套链工艺是其独特之处。它将平面“搜镂”技巧应用于立体“镂空”,在一块玉料上镂雕出数个可活动的环或佩,环环相扣,佩佩相连,形成既可卷折又可展开的奇妙构造。这种工艺在战国时期极为罕见,展现了古代匠人的高超技艺和智慧,代表了当时玉器雕琢工艺的最高成就。也使得十六节龙凤纹玉佩成为了中国玉器十大镇国之宝之一。

到了宋代,扬州玉器在工艺上已经掌握了镂空雕技法和链条的制作技巧,此时的链雕工艺已经开始日趋成熟。宋代玉器中的炉、瓶、花鸟等品类日渐丰富,套环工艺也得到了广泛的应用。据清代《春草堂集》记载,宋代的扬州玉塔上已经有连环小索的装饰,这些链条由器物本身取材琢制,缕缕相连,组成精美的小圈链条,展示了当时链子活技艺的高超水平。

经过明清两朝的发展,链雕工艺愈加完善,技艺也愈加精湛。今天的活环链雕技艺,多用于玉雕器皿件中,有单链、双链或多链,既是器物的组成部分,又是器物的装饰手段。在当代一些玉香炉、塔、熏炉等器物上,常常可以看到环链的踪迹,这一技术是瓶炉类作品中常见的一种手法。

国学大师季羡林老先生曾经有过这样的表述:“如果用一种物质来代表中国文化,那就是玉”。活环链雕技艺是中国传统工艺美术的瑰宝之一,它体现了中华民族精湛的手工艺和深厚的文化内涵。作为非物质文化遗产的重要组成部分,活环链雕技艺承载着中华民族的历史记忆和文化基因,在时代发展的潮流下,还需要不断传承创新和突破。

简介:许军展,九三学社社员,主要研究方向为玉器研究、工艺美术研究。高级宝玉石鉴定师,市文艺评论家协会会员,市作协会员,青年文学家徐汇区秘书长,上海市职工文学创作研讨会网络文学组组长。第三届上海海派玉雕文化协会宣传部部长、中国神工奖作品集系列文字编辑、编委。

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!