“共工触不周之山,山为之崩。女娲炼五色石,用以补天。”这是有关玉石最早的记载。

古往今来,君无故,玉不去身,与“玉”有关的词语都是美好的象征,它是诗经里的“美如玉”,是曹雪芹的“香培玉琢”,是李白的“倾心酒美尽玉碗”。

18亿年前

中岳造山运动中

地壳运动使得滨海区的沉积岩变成了含有绿帘石和绿泥石变质石英岩

形成我们所说的密玉

密玉又称“河南翠”,因产于河南省新密市而得名

今天拉哥将带你们走近“密玉”

揭开密玉隐藏于地下千年的神秘面纱

中原腹地,丘岭连绵,山河锦绣,蕴藏着大量玉石资源。在新密市区的交界处,有一座玉矿山,裸露的山体表层,依旧清晰可见碧绿的玉石,经过了长时间的风吹日晒,质地稍显干涩,却也彰显出山体内部蕴藏玉石之多。

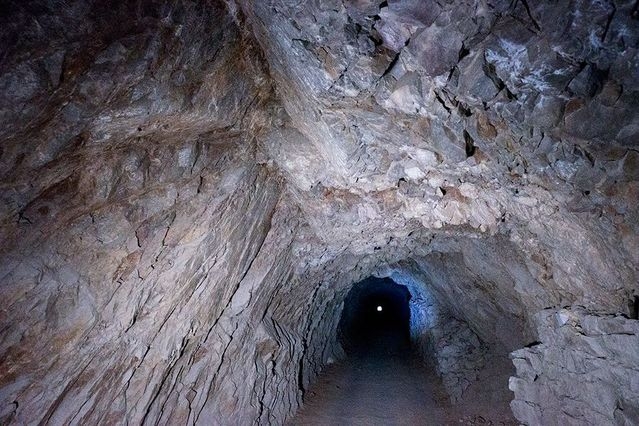

出于安全考虑,现在的矿洞已被装上厚重的铜锁,且有专人看守,只有盘旋于山体上,用于运输玉石的狭窄小道还在诉说着当初开采的不易。

我们无缘亲眼见证洞内密玉的庐山真面目。只能寄希望在矿山上的桃源洞内,能找寻一点残存的痕迹。

天下英雄出嵩岳,人间美玉在桃源。桃源洞穿越密山,是70年代当地政府组织人力开凿的。

洞里狭窄之处,稍宽的车辆都无法通过。洞内也没有照明,需要自己打着手电,我们只能看到开采后凹凸不平的墙面上还残留着颜色各异的密玉矿石,密玉按色泽不同分红、白、青、黑、绿五种颜色,以深绿色最为珍贵。

一方水土养育一方人民

一方人民孕育一方文化

在新密,满大街可见的便是各种玉石店。这里的人们依靠大自然赐予他们的天然矿石,走出了一条具有自己特色的创业之路。

刘二振,便是众多创业者中的一个。

从一位并不懂玉雕的门外汉,由养家糊口的小作坊成为一个团队,现在带领“玉美人杰艺术品有限公司”五十多人的玉雕团队,成为当地最大的玉雕企业。创作出了大量受人们喜爱的作品,他在玉雕上所付出的精力和时间,是我们所无法估算的。

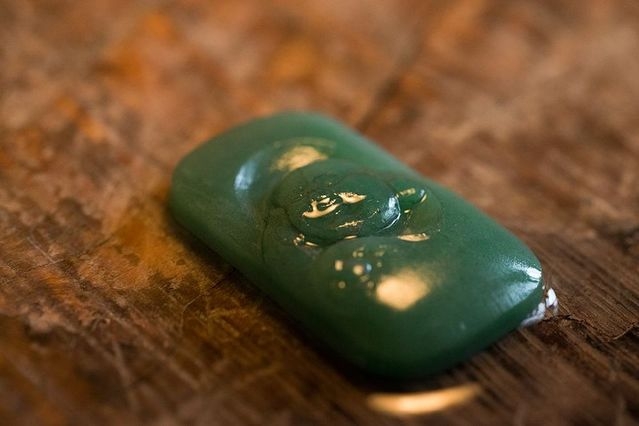

玉有生命,这种生命,除了石有灵,玉有心的天赋灵性,更多的是玉雕师赋予的。

当我们得到一件精美绝伦的玉器时,会感叹玉雕师精湛的技艺和天纵的才华,但却往往忽略了玉雕师展现出来的技艺和才华背后隐含的辛酸与艰难。

刘二振所带领的团队平均年龄在35岁左右,在玉雕界来说,这还是一个年轻的团队。七点钟的太阳,是他们起床的讯号灯,在厂里食堂匆匆吃完早饭,由此开启新的一天。

从事玉雕工作,手艺当然很重要,但要把一块大的原石切割出模样,需要耗费大量的时间和体力,没有极好的耐心、执着心,是胜任不了这项工作的。

在切料时,要忍受粉尘弥漫,噪音刺耳的折磨。此外,雕刻师还需要长时间在强光照射和机器打磨的噪音声中工作。

雕刻时需要冷水,因为雕刻手柄在高速旋转的时候会产生热量,如果不滴水会对玉石产生伤害,甚至产生崩口,所以必须随时用冷水来降低它的温度。

正因为如此,冬天成了所有玉雕师的噩梦。即便天寒地冻,玉雕师也要整天赤手接触冷水和冰凉的玉石。

当你拿到一件玉器时,殊不知,它流淌的是玉雕人的心血!

如今随着团队的越做越大,刘二振不再把它当事业去做,而是把它当成一种责任和传承,对这个行业的责任,对密玉的责任,还有对玉雕的传承。

何为传承?

继承上一代的文化精神,并培养新生代,延续上代的辉煌。

这个责任,随着岁月的增长,落到了他的儿子——刘世超的肩上。

最初的刘世超并没有想过走父亲靠玉雕来养家糊口的老路子。对年轻人来讲,上学上出来的天地更宽阔一些,发展的空间更大一些。

他真正接触玉雕,缘于上大学回家过年时父亲的一席话——“我们从最初的养家糊口,到现在有一个团队跟着我们干,这是一个责任,这个责任需要我们共同来承担”。或许是看到了父亲已经有银丝的鬓角,或许是读懂了父亲心中对玉雕的执着,也或许只是觉得玉雕师是一个很酷的职业。

没有什么口头承诺,他开始下车间,从捏泥巴学起。

培养一个服务员只要3天,而培养一个玉雕师最少得3年。

干这一行,从学徒开始到成为一名玉雕师,通常最少3—4年,而且还是不间断地练习雕刻手艺。手艺精湛更是少则8年10年。如此长的周期,也限制了玉雕师的人数。因为很多人都不愿意把宝贵的青春,浪费在打磨石头的枯燥生活中。

第一个月

时光在对泥塑的好奇中转瞬而逝

第二个月

第三个月

好奇心渐渐也在日复一日的捏泥巴中耗尽,刘世超心里打起了退堂鼓。

可是仔细想想,哪一个玉雕师不是经历了三年的学习才算入门,三个月的捏泥生活结束后,父亲给了他些许宽容,允许他到车间去雕刻,而玉雕并不是学着别人的样子就学的会的,这次的刘世超没有着急,耐着性子,在车间慢慢学习。

三年多的学习时间使刘世超逐渐发现了自己所存在的不足。于是他选择去天津美术学院的雕塑系进修,雕塑思想的萌芽开始在他心中萌生。

2014年在天津美术学院毕业后,将西方雕塑知识理念与传统相结合,回来做了第一套玉雕作品——“十八罗汉”。

在现在的刘世超看来,这套作品存在太多瑕疵,内心想要做一些不同于这一行传统玉雕的东西,又拘泥于传统玉雕,想要跳出传统,却不够清晰。

十八罗汉,十八个月,是学成归来的沉淀,也是重拾传统玉雕的见证,更是他挑起“玉雕大梁”的真正开始。

玉不琢不成器,现在的刘世超,或许还不能完全挑起密玉的大梁,在日复一日的学习和经验积累中,方能成大器,就像未经雕刻的璞玉,经过改造和加工才能有更高的价值。

玉,自山中出,从石中来

修炼于地下,隐身于层岩

经过夜以继日的打磨,将瞬间的灵感变为具有奇思妙趣的艺术,从粗陋浊重的顽石,被雕琢成一件富有生命气息的美玉,绽放出靓丽的光华。

玉度有缘人

每块玉料都有它的语言

而这些匠人

正是用自己的思想

解读每块玉石

玉石上那或深或浅,或粗或细的纹路,都是玉雕师深埋在玉里的故事。希望你能静静的欣赏,它在你面前是有生命的,是温暖的,而不仅仅是一串冰冷的数字。

探索密玉之旅就这样告一段落,我们整装待发,驶向下一段旅途,晨光中,“振兴密玉”四个大字依旧矗立在公司门头,我们相信这样一个优秀的团队,“玉走出河南走向国际”的目标,定能实现。

壹脉文化摄影总监,一个乐观、爱哭、爱笑、爱音乐、爱动漫、爱健美、爱洋妞、会打台球……的佛系摄影师。

文章为壹脉原创(新晋小编 小野喵)图片来源于(拉斐尔摄影原创)

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!