出生于南阳玉雕世家,14岁被家族选中,担起家族玉雕传承的重任,去离家几十公里的镇平拜师学艺……

初次见到玉雕师尚志伟,就觉得他是一个有故事的人。他文质彬彬、儒雅风趣,眼神里有沉淀了数十年后的平静。从1984年学习玉雕至今,已有35年,他与翡翠成了世交。

在工厂体制下成长起来的玉雕技术工人

“在众多家族兄弟姐妹里,家里人发现我好奇心特别强,我喜欢听大家讲有关玉的传奇故事,家人怀疑我对玉雕有兴趣,就从小培养我。”说起与玉的结缘,尚志伟坦言,自己是足够幸运的,毕竟玉雕这门手艺是相对平稳也相对自由的,可以随意随性,符合他无拘无束的性格。

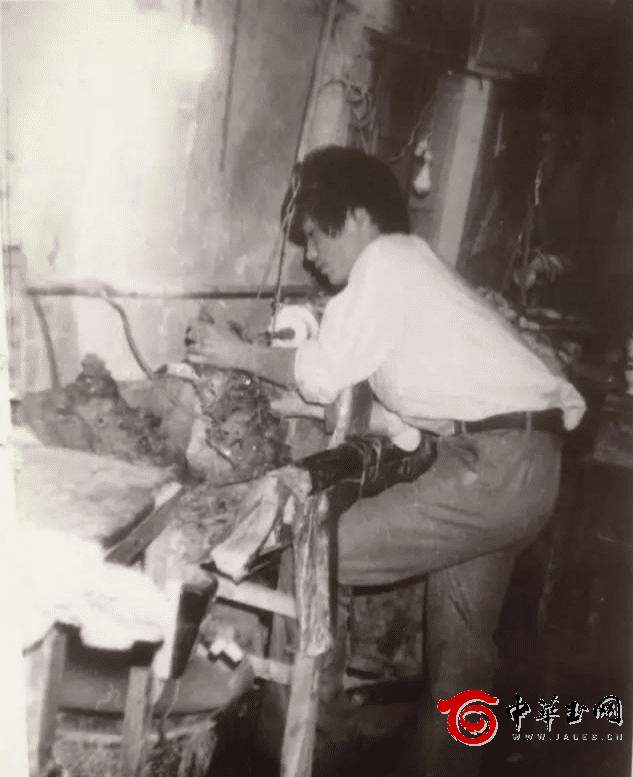

1984年,尚志伟在镇平玉器厂的第一年

尚志伟的玉雕创作历程,可以分为成长期(1984-1991)、黄金期(1991-2007)、重塑期(2007至今)三个时期。成长期是在镇平玉器厂里度过的,厂长看他性格随意,就安排他做花鸟。期间,创作的第一个作品被厂长评价“像狗啃的一样”;1年后的作品还有些朦胧,厂长评价“笨得像个芝麻虫”;5年后的作品上位为厂里主流,厂长评价“真看不出,你这家伙还是个埋头笩”(注:埋头筏,农村土语,指默默无闻但具有强大能量的物或人)。成长速度快,作品被市场认可,自然受厂里器重,1988年,工厂领导班子根据个人表现,为他成立了技术研发小组,搞工艺技术、设计理念的创新,就这样,年仅18岁的尚志伟就当上了车间主任。

学徒时第一件作品,岫玉(1984年)

1989年,尚志伟被安排到天津特种工艺厂进修。在天津学习1年多的时间,接触到好的材料和作品,让他开阔了眼界,对翡翠重新有了认知和定位,也是那时他才真正知道翡翠应该是什么样的。回到工厂,尚志伟更加潜心于研究翡翠雕刻,在技法和审美上不断提升。他要求自己的作品:“可不能糟蹋了这精美的翡翠。”

创业困难重重,创作顺风顺水

1991年,满腔抱负的尚志伟回到家乡南阳,成立自己的雕刻厂,从一个在体制下成长的技术工人,转变为个体经营户。原本家就在独山脚下,家族世代也都是经营独山玉,但因为对翡翠情有独钟,尚志伟依然选择以经营翡翠制品为主。然而,创业后问题来了:货从哪儿进?如何管理?“那时候,睁开眼睛感觉外界漆黑一片。自己不擅长社交,做玉的不会社交不成,买料子也不知道哪里买,那时觉得云南是一个远在天边,想都不敢想的地方。”尚志伟这样描述他的创业经历。

1991年,尚志伟在自己创办的雕刻厂里雕刻

建厂不久,镇平的老厂长来视察,表扬他“整得不错,动劲整!”尚志伟听后备受鼓舞,干劲十足,由此,开启了玉雕创作的黄金期。因为在工厂时掌握和积累的技术多,积淀比较深厚,又是在自己的厂里创作,发挥的空间大,创作就变得很轻松。“1993年到2007年,感觉是自己玉雕创作的黄金期。现在看当时创作的作品,尤其是花鸟题材的,都还不算过时。许多雕刻设计和技法,好多人还达不到。”尚志伟对作品的自信,源于他对创作始终如一的热爱。

《春风得意》,翡翠(1998年)

2007年正是翡翠行情开始上涨的时期,翡翠从业人员爆发式增长。“他们强硬地模仿你的作品,因为你的作品没有什么深度,别人就比较好模仿,只要像就行,拿到市场上卖,也不愁销路。行外的人介入,把行内的人挤压得空间比较小。作品的同质化特别严重,没有特色,也不讲究工艺、美学。我感觉这种路子不会太长。”从事玉雕20余载,尚志伟回头一看发现自己过去的作品,停留在一个层面和维度上,需要重新定位对玉雕的认知。他意识到如果作品没有深层次的理念,没有贴上自己的标签,原创的作品和市场上的就没什么区别。

“因为你的作品在1991年到2007年期间是引领市场的,过去虽然也有人模仿你,但终究是你的技术在引领着市场。2007年后,市场开始干扰创作,把我给整迷糊了,2007年至2008年,我遇上创作的瓶颈期。”市场的变动让尚志伟从心里上无法接受,感觉所学技能枯竭,需要沉淀一下。

放弃经营,专注学习

2008年至2014年是珠宝玉石活跃期,尚志伟却少有创作。尚志伟说:“那时候作品没什么新意,兴趣也减少了,索性就不创作了。在翡翠经营上消耗时间,忘了初心。爱人提醒我,这么多年从学徒到老师,一步步走过来,突然不做玉雕可惜了。经过慎重抉择后,我开启了新的学习之路,做得最果断的事情就是放弃经营,专注学习。”

2015年秋,时年46岁的尚志伟到广州美术学院雕塑系,开始为期2年的进修学习。2016年,通过王朝阳认识中央美术学院的尚晓风教授,就跟着尚晓风、王朝阳一起研究有关维度、空间、光、心法的课题。新的研究思路,一下子打开了尚志伟心中的疑惑,他看到了有关雕刻纵深的,有关心性和审美的崭新门类。

▲尚志伟在广州美术学院学习

那几年,尚志伟像是消失了,他很少参与社交和经营活动,潜心探索玉雕心法新课题,一直在修炼和提升自我。通过尚晓风“泥塑心法”理论指引,结合实践提炼自己,不间断地创作。

不满足于一棵价值2000万的“白菜”

曾经的尚志伟是写实主义者,他有棵价值2000万的白菜,其工艺之繁杂、雕工之精湛,让人过目不忘,与他现在倡导的简约大相径庭。“2012年,我经常从事经营活动,在瑞丽偶然发现白菜的原材料,毕竟做花鸟出身,感觉那个料子特别亲切就谈了下来,回去就觉得那块料子适合做白菜。因为没有经过重新学习,那时还是要求写实、工细,可以展现自己技艺。”做白菜是尚志伟人生阶段的转折期、分水岭。

▲价值2000万的白菜(2014年)

现在的尚志伟是极简主义的忠粉,他说:“写实是有关眼睛的,是让眼看的;简约是有关心性的,看完之后,它能给你带来什么,让你有什么想法,或是能净化内心,带来想象。”写实只要做得像就成,那棵价值2000万的白菜从料子、做工、立意上来讲,市场上还是很少看到那样的作品,但尚志伟并不满足于此。他认为,这棵白菜还停留在写实、逼真、工细的维度上,只是在入门的那个面上做得更好而已。

他倡导风格简约,类似中国画的大写意。让人看了感觉特简洁还不简单,以为可以模仿,但又模仿不上来。尚志伟说,回望古人做的东西,仍让人望尘莫及,作品所表达的信息,用现代人眼光看还是特别震撼,人们不知道它的能量从哪个地方迸发出来的,这就要靠修炼内心,从内心寻找这些东西。从古人作品可以看到,很多东西都是表达自己心性的,所以有很强的能量。

尚志伟认为,“刻”本身就是对玉质的伤害。所谓精雕细刻,那只是创作者不顾玉的本性盲目炫技,在玉身上留下的划痕而已。作为琢玉人,应该更多的关注玉质本身,玉的特性才是主角。越是用工多,玉的自然美就越减弱。

50岁再出发 扎根千里之外的瑞丽

人们的审美取向不同,看待每件作品的想法也会截然不同。你认为简约是美,当然也会有人认为繁杂是美。学成归来的尚志伟在南阳闭关期间,尝试做了一些作品。有一次,他花10余天时间创作的作品,送给一位特别好的朋友,结果朋友拿到手里随手一扔说“这是什么玩意?”这件事情,让尚志伟感慨万千。

“机会是给有准备的人准备的,在家里修炼了三四年,想出来走一走看一看,刚好学玉院成立。这里有志同道合的人,研究和交流的信息是一个领域的,语境的统一、认知的碰撞可以擦出不一样的火花。”尚志伟谈起到瑞丽的初衷。

他坚信,一个玉雕师应该有的状态是获得心性自由,只有在自由的状态下,才能做出相对自由的作品。自由的心性,可以成就如音乐般自在流淌的作品。和大多数玉雕师一样,尚志伟向往自由生活,自在创作,创作过程中收获的乐趣就是他的快乐源泉。

尚志伟,自幼受家庭熏陶,对玉器艺术有强烈爱好。14岁时怀揣梦想,奔走他乡,拜师学艺,与玉结下缘。作品风格朴素、本真、简约,尊重玉石的原生态自然美,以简而不凡的手法,抱朴怀素的意念来发现雕刻出玉石的真,玉器的美。

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!