当代玉雕正朝着艺术化、风格化的方向推进,笔者作为一个玉雕创作者深有感触,也一直在寻找属于自己的发展方向,进而促成艺术风格的形成。在过去的实践创作中,将古代院体花鸟引入玉雕创作的尝试已经初见成效,同时笔者一直坚持创作的弥勒题材作品也在不断深化。探究这两类不同的题材之间的微妙关系,为统一、平衡创作风格提供理论基础,有着至关重要的意义。陈传席教授说:“吾国绘事,山水起于玄,花鸟近乎禅。”笔者正是从此处受到启发,从而对花鸟及弥勒的玉雕题材风格进行更为深入的审美文化探究。

一、院体花鸟玉雕创作

玉雕的创作是伴随玉文化的发展,以及人们对玉的价值认识的变化而变化的。曾卫胜在《论玉崇拜》一文写道:“玉的价值是一个发展的价值系统,其基本轨迹为:饰物—礼物—神物—礼物—饰物。”基于这种认知变化,玉雕的创作也带有特定的倾向性,这种倾向必然以突出玉的预设价值为根据。现代人对玉的认知增加关于艺术价值的判断,因此强调玉雕风格,注重艺术性也成为当代玉雕创作的一种趋势。

1、以画入玉的历史渊源

绘画和玉雕的结合并不是现代才有的新事物。清代乾隆皇帝爱玉,赏玉,藏玉,主持监制玉器,他对玉雕的创作进行了一系列的干预措施,其中就有提倡参照绘画作品进行玉雕创作。很多现存于世的乾隆时期的玉雕山子、插屏等作品皆是取材自绘画作品。因此很多玉雕山子作品都可以找到相对应的绘画作品,《丹台春晓》山子是以元代画家陆广的《丹台春晓图》为参照琢制的,《秋山行旅图》山子是以清代画家金廷标的山水画《关山行旅图》(图1)为参照雕成的,《大禹治水山子》是以清宫内府所藏宋代《大禹治水图》为蓝本制作的。这些玉雕山子作品把山水画中的飞瀑激流,苍松古木,山岭叠嶂转化成为立体的画面,尽管因材质自身的限制而有所变化,但同样生动优美,别有意趣,也为当代玉雕中其他题材向绘画靠拢提供了借鉴。

图1《关山行旅图》山子与绘画对比

尽管乾隆时代的玉雕山子有提倡画意的一面,但这些作品并非完全独立意义的玉雕创作,更像是山水画作品的衍生品、附属品。同时“提倡画意”的玉雕作品在题材上,也多局限于玉雕山子、山水插屏类型题材,小型的花鸟题材玉雕把玩件依然以体现吉祥寓意的民俗文化为主。正是由于这种局限性,为当代玉雕的创作留下了足够的发展空间,笔者也得以在自己的花鸟玉雕创作中引入古代院体绘画。

2、院体花鸟与当代玉雕创作结合的合理性

将院体花鸟同玉雕创作结合起来是一个综合的过程。一方面要考虑玉雕这种创作材质自身的特性与深厚的文化底蕴,另一方面也要照顾到花鸟这种题材在绘画艺术中的审美诉求与精神象征。笔者作为和田籽料创作的长期实践者,对这种材质由内到外都有着很深的感受,因此所有的考虑首先从材质出发。

从和田籽料的天然皮色来讲,其产生主要受氧化铁沁入的影响,因而在色相变化范围上是有限的。籽料上的颜色从油红、枣红到洒金、秋梨等基本在红黄之间渐变(图2),这些颜色尽管醒目漂亮,但没有媚俗的感觉;又因为纯净温润玉质的衬托,显得含蓄而内敛,给人贵气而素雅的感受。从和田籽料质地来讲,细腻坚实,温润光洁的美感,使古人将之与普通石头区别开来。许慎《说文解字》所总结的玉之“五德”(“润泽以温,仁之方也;勰理自外,可以知中,义之方也;其声舒扬,专以远闻,智之方也;不挠而折,勇之方也;锐廉而不忮,洁之方也。)都是基于材质本身的特点,而也正是因为玉有“德”,所以才成为了君子的象征。纵观八千年的玉文化史,和田玉历来都是玉中的极品,而君子作为儒家文化的完人典范,德才兼备,优雅高贵,故有“君子比德于玉”。

在今天,狭义的和田玉,尤其是籽料依旧因其稀缺性促使它成为“富贵”的象征,所以不难发现,和田玉籽料由内而外,从古至今,由物质到精神,都带着富贵意味。那么要在当代和田玉创作中引入绘画,必然要从这一特性出发,寻找与之匹配的绘画艺术。

中国的绘画艺术按照服务和创作群体的差异可以划分为民间绘画、院体画和文人画。在审美诉求上的差异是这三类绘画最根本的区别,院体绘画作为官方的、服务于国家的艺术,无论在技法水平上还是审美诉求上都有着较高的追求,最能体现出一种富贵意绪。唐代张彦远曾说:“自古善画者,莫非衣冠贵胄,逸士高人,非闾阎之所能为也。”尽管这种说法似乎在现在看来并不绝对准确,但不可否认中国历史上的绘画艺术一直是以宫廷贵族为主导的。统治者站在社会的顶层,昭告天下,集中一批与宫廷趣味向一致的画家也是很容易的。但需要强调的是,由于唐宋以前的绘画艺术“成教化,助人伦”的功用大于其审美意义,所以在笔者把对院体绘画的关注重点放在了五代以后,尤其是宋代。

宋代的院体绘画是在五代的基础上发展起来的,不论在画院制度建设还是对绘画的重视程度上,比以往都有了空前的提升。由于画院的官方背景,画家有更多的时间投入到创作中,创作技巧愈发精进,将表现对象刻画得细致入微。而在表现的内容上,宫廷贵族也提供了更多样的题材,地方或番邦进贡来的奇花异草,珍禽鸟兽都成为表现的对象,这些都是民间绘画、文人画无可比拟的优势。在审美诉求上,社会上层建筑以自己的生活状态与社会理想为参照,必然使院体艺术彰显出一派典雅富贵之貌。而且院体绘画也并非只有这一种面貌,他们在此基础上同时也追求闲情逸趣。以宋代徽宗皇帝的作品为例,既有《芙蓉锦鸡图》《瑞鹤图》(图3)一类工致细丽体现皇家富贵气象的作品,也有《柳鸦图》(图4)《池塘晚秋》一类简淡优美极具人文情怀意趣的作品。无论是富贵还是闲逸,宋代的花鸟绘画在审美上都有着极为丰富的艺术感染力,并对后世产生了极为深远的影响,自此之后的元、明、清一路发展下来,院体绘画在漫长的历史中留下了大量的绘画作品,为当代各个艺术门类的创作也提供了丰富的素材。

所以,笔者认为院体花鸟画与和田籽料玉雕的创作有着诸多相同之处,两者的结合是合理的。将院体花鸟艺术引入当代玉雕的创作,不仅是对和田籽料这种材质的恰当利用,而且有益于当代玉雕朝着艺术化发展。当然,院体花鸟玉雕创作也不能照抄照搬古代绘画,因此笔者更倾向于学习它的富贵精神和审美追求,创作“质延古意”“文变今情”的当代玉雕作品(图5)。

二、弥勒形象的演变与玉雕弥勒的创作

现代国人,尤其是众多既非佛教信徒又非佛教文化研究者,对弥勒的形象认知基本上停留在大肚笑颜的形象。在当代玉雕的创作中,基本上所有的弥勒形象也都是以此为基础的。但在当代玉雕风格化,个性化的创作趋势中,弄清楚弥勒佛的形象演变过程以及背后的原因,才能做出合理的改造而不脱离它的本义,从而更容易被现代人接受。

1、弥勒佛形象的演变及其原因

佛教属于外来的宗教,它起源于公元前6世纪的古印度迦毗罗卫国,据相关史籍记载,佛教大约是在东汉初年(公元67年)传入中国。也就是说佛教在传入中国之前,已经有了几百年的发展历史,而在公元1世纪前后印度最早的佛教造像也正式出现,所以随着佛教的传入,印度的佛教造像也相继传入。从佛像的传入至今,在中国近两千年的发展中缓慢演变,弥勒佛的形象也在其中经历了汉化、世俗化的过程。

2、弥勒佛的汉化与世俗化

弥勒作为佛教中释迦牟尼指定的接班人,也即“未来佛”,在佛教中有很高的地位,所以在佛教造像中作为主要佛像,出现在很多古代中国的石窟中。位于山西省大同市的云冈石窟,建于北魏时代,是中国佛教艺术第一个巅峰时期的经典杰作。其早期开凿的石窟中即有未来佛(图6),佛像高大雄伟,面相丰圆端庄,高鼻深目,明显带有古印度佛教造像的特征。随着弥勒信仰在中国的传播,弥勒造像逐渐汉化,唐代的弥勒佛造像已经是明显的中国人的形象。洛阳龙门石窟中有众多武则天执政时期的弥勒造像,而惠简洞中的弥勒佛(图7)是其中的代表。这一时期的弥勒佛高鼻深目的特征已经消失,取而代之的是重颌广额,面部丰润而相对扁平,中国人的脸型特征明显。

根据民间传说及相关史料的记载,现在流行于世的弥勒佛形象与唐末的契此和尚存在着紧密的联系,所以弥勒佛形象的世俗化过程也是从唐代以后开始的。最早关于契此和尚的故事的《宋高僧传》成书于北宋初期,其中记载:“释契此者,不详氏族,或云四明人也。形裁腲脮,蹙頞皤腹,言语无恒,寝卧随处。常以杖荷布囊入鄽肆,见物则乞,至于酉兮皿酱鱼菹,才接入口,分少许入囊,号为长汀子布袋师也。曾于雪中卧,而身上无雪,人以此奇之。有偈云‘弥勒真弥勒,时人皆不识’等句,人言慈氏垂迹也。……江浙之间多图画其像焉。”

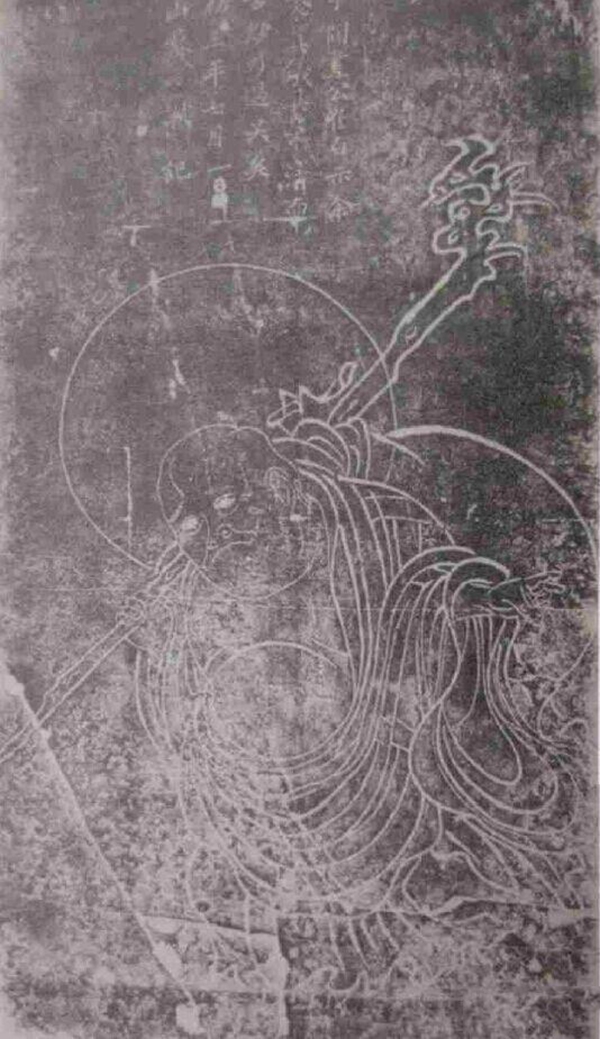

这段文字不仅揭示了布袋和尚与弥勒之间的微妙关系,也清晰的描述了布袋和尚的形象。此时的布袋和尚已经具备了后世弥勒佛肥胖,腆腹,挑布袋的特征,但是“蹙頞”这种皱眉头的表情仍与笑容满面的的现代弥勒佛有很大不同。山东潍坊石佛寺中有布袋佛像石刻(图8),据碑刻文字记载,此图是按照北宋画家崔白的《布袋真仪图》摹刻而成。石刻图像中布袋和尚坦胸露腹负布袋而皱眉,与《宋高僧传》的文字记载相互佐证。弥勒由皱眉相转变为喜乐相发生在南宋,当时的画家梁楷有一幅《布袋和尚图》流传于世。作品中的布袋和尚眉开眼笑,亲切喜乐,除了人物外在的宗教特征外,没有了庄严神秘的宗教气息,世俗感更为强烈。后世的弥勒佛造像也受布袋和尚形象的影响,转化成为大肚袒腹,笑口常开的模样。

图8 布袋真仪图线刻

图9 南宋梁楷布袋和尚图

经过长期的发展演变,弥勒佛已经被彻底地的汉化、世俗化。在其中国化、世俗化的过程中,弥勒佛在中国的影响力也愈来愈大,逐渐深入到中国人的生活当中,成为中国人生活的一部分。

⑴、弥勒佛形象演变背后的原因

佛教作为一个外来宗教,进入中国以后必然要迎合并融入中国文化才有利于自身的传播和发展,所以无论是在佛经经文上还是石窟造像上都需要进行转化。大量的佛经被翻译成汉语,佛像石窟的雕凿也朝着中国人容易接受的形象演变。同时雕凿佛像的工匠多是中国人,在开凿的过程中也必然会潜移默化的将传统造像手法和审美特征融合其中。

但弥勒佛作为一尊未来佛也是有其特殊性的。弥勒信仰的经典之一《弥勒下生经》记载,弥勒将下生继释迦而成佛,因此历来不乏借弥勒转世的说法。包括云冈石窟、龙门石窟中弥勒佛的形象均有当时统治者的影子,而契此和尚布袋佛的传说也不例外。这无异对弥勒的形象演化成中国人的形象起了很大的推动作用。

具体到弥勒佛的世俗化转变,一个更为深层次的原因在于佛教自身发展的需要。佛教进入中国之后发展迅速,产生了众多的宗派,各宗派各执一理,相互之间竞争激烈。这种竞争落实到现实中,必然表现为信众数量的多寡。在教育不发达的古代,多数民众目不识丁,所以只有那些形式简单且能符合多数信众心理诉求的宗派才能生存下去。唐代的禅宗六祖慧能主张不立文字、见性成佛,以世俗化、社会化的方式开启了平民信仰禅宗的方便之门。到了宋代,禅宗的发展进入了一个极为兴盛的阶段。弥勒的形象正是在禅宗世俗化、平民化发展的过程中发生了质的转变。

⑵、当代玉雕弥勒的创作

当代玉雕中的弥勒形象基本以其世俗化的形象为主,因此笔者在弥勒的创作上也延续了其世俗化的轨迹展开,使之更能契合现代人审美。

在笔者看来,弥勒的形象变化的本质可以概括为一个现实生活中的古印度人物逐渐上升为一个印度佛,继而从印度未来佛转变为中国未来佛,再由一个中国佛被还原成一个世俗的中国和尚。一个世俗的中国和尚也就是一个普通的中国人,而一个人也就必然有童年、少年、青年、中年。所以笔者在保持弥勒大肚袒腹,笑口常开的原始造型基础上,对玉雕弥勒佛的创作进行了年龄上的细分(图10)。

图10 王金忠玉雕弥勒佛

按照六祖慧能的说法,佛性人人有之,所以在创作中,弥勒造像的年龄、姿态、面部神情虽有差异,但其内涵佛性却是一致的,这也符合当代社会审美追求的多元化、个性化。

3、院体花鸟玉雕与弥勒玉雕的关系

院体花鸟艺术的崇高化和弥勒形象的世俗化在宋代几乎是同时的,这种表面的巧合实质上是根植于当时的社会文化之中。传统的中国文化以儒、释、道为核心,这三种文化之间的制约和平衡促成了一个时代社会文化的稳定和繁荣,具体投射在的艺术领域则体现为不同风格的平行发展。

⑴、情与理的平衡

每一种艺术的发展都必然受到当时社会历史条件的影响,包括当时的政治制度、文化传承、哲学思想、经济繁荣程度等因素。宋代院体艺术也正是在当时独特的社会条件下发展起来的。程朱理学是儒学在宋代的新发展,“二程”认为“格犹穷也,物犹理也,若曰穷其理云尔。穷理然后足以致知,不穷则不能致也”。这种穷理致知的思想作为当时的主流哲学思想,广泛地影响着当时社会的绘画思想与创作实践,尤其对院体绘画的发展影响最为深刻。因此宋代院体画鸟艺术手法严谨、细致入微,以客观写实的理性方式重现了自然花鸟。

而在人物画领域,至宋代之时,已经发展的非常成熟。尤其是宗教人物画中影响最大的“曹家样”“张家样”“吴家样”“周家样”已经全部出现,将人物画艺术提到了后世很难超越的高度。宋代的人物画则主要受城市经济和市民文艺的影响,将表现内容扩展到城乡市民的生活中,多表现热闹的场面,有趣的情节,而且宗教绘画中的大量神祗是凭借现实人物形象画成的,而弥勒正是其中最为典型的一个。在笔者看来,宋代的人物画同文人画一样注重情感的表达,只是一个是对世俗生活情感的描绘,一个是个人内心情感的抒发。

所以整体而言,院体画鸟的客观写实和弥勒世俗化表现,正是体现了艺术中情与理的平衡。而宋代艺术中的这种平衡也在历史的演进中相互转化,院体画鸟艺术从北宋的纯粹理性写实也逐渐转向对情感的传达,而世俗化的人物画、文人画也开始注重绘画技巧的学习。所以笔者的院体花鸟玉雕和世俗化的弥勒玉雕创作,一方面注重两种题材之间情理平衡,同时也努力做到每一种题材自身的情理平衡。

⑵、雅与俗的平衡

自古以来艺术就有雅与俗的区别,但这种区别的标准在不断地变化,所以我们不能简单的从一个事物本身去评判它的雅俗。如果从历史的事实来看,雅俗的划分往往是以社会上层的审美取向为划分的,甚至可以简单的理解为——社会上层所追求的集中体现了雅的审美,平民大众所喜欢的则往往是俗的审美。但不管在哪一个时代,雅与俗都是相互依存的,并在不断的相互吸收相互转化。

院体花鸟绘画作为官方的艺术,以其严谨精致、色彩富丽的表现方式,丰富多样的题材内容,集中体现的了上层建筑的审美意志,所以我们也通常将之视作宋代雅文化的代表。而世俗化的弥勒是针对大众的艺术,它以一种轻松活泼,喜闻乐见的方式出现在日常生活中,引导人们的信仰。表现弥勒佛的绘画和造像集中体现了社会大众的审美追求,是当时社会俗文化的典型。这两种不同阶层的审美诉求促成了当时多元的文化艺术,也构成了一个时代雅俗文化的平衡发展。

现代社会是一个多元的,包容的社会,人们的雅俗观念发生了重大的转变,雅俗之间没有了绝对的界限。因此当代玉雕的创作也更趋向于雅俗审美的融合,争取达到一种雅俗共赏的状态。院体花鸟玉雕也不仅仅追求其雅的一面,玉雕弥勒也不只注重其世俗化的特征,两者均朝着雅俗共赏的方向发展。但院体花鸟玉雕是以雅为基础来融合一些社会大众的审美,弥勒玉雕则将是世俗化的审美特征精致化,在信仰层面实现精神上雅的追求,可以说从两个种不同的方面实现雅俗共赏的追求,以达到艺术形式与内容的平衡发展。

⑶、禅意的共同营造

《五元灯会》记载,当年佛祖在灵山说法,手持一朵金婆罗花看着众人,并不言语。在座的弟子都不理解,唯有摩柯迦叶微笑会意。世尊曰:“我有正法眼藏,涅槃妙心,实相无相,微妙法门,不立文字,教外别传,付嘱摩柯迦叶。”一朵花和一个微笑构成了禅,这个“拈花一笑”的典故是禅宗以心传心的第一公案,影响深远。

“拈花微笑”的朵花是自然之花,是宇宙万物的代表,按照世尊所说的“实相无相”来看,自然界中任意的花草生命与这朵花并没有本质的差异,都蕴含着精深的佛法禅理。从这个角度我们不难看出花鸟艺术与禅的关系,也更能理解陈传席教授所说的“花鸟近乎禅”背后的深刻语义。宋代的院体花鸟艺术本身也在近三百年的历史创作中不断变化,从严谨精致、富贵优雅的审美中追求简洁淡泊、宁静超脱的审美发展,作品中呈现出禅的意味。笔者也由此将花鸟绘画大胆地看作是禅宗公案“拈花微笑”的一部分

“拈花微笑”中的笑是佛的淡淡微笑,是顿悟禅思的象征。而弥勒佛的笑容同样是一种佛的自在之笑,是看破红尘世俗,从世俗生活中顿悟解脱的笑。这两种笑容都有对佛法透彻理解之意,是可以相互贯通的。弥勒佛的世俗化和禅宗的世俗化发展的从时间上来看也是同步的,这两者之间的相互影响也是不可避免的。而在笔者看来,弥勒佛从庄严的宗教形象转化为民间蹙眉的布袋和尚之后,可以说已经完成了其世俗化的转变,至于他的笑容的出现或许并不是当时人们异想天开偶然为之添加的,而正是受“拈花一笑”这个禅宗的公案的启发而出现的。

由此,笔者可以将自己的院体花鸟玉雕的创作和世俗化的玉雕弥勒佛创作,分别看作是“拈花微笑”中“花”和“笑”,两者是一体的,共同构成佛教中的禅意。再加上前文所述的情与理、雅与俗的平衡,足以促成院体花鸟玉雕和世俗化弥勒玉雕在创作上实现风格的统一。

4、结语

在当代玉雕艺术化、风格化、人文化的演进趋势下,玉雕艺术形式与审美内涵的探索成为了当代玉雕创作者的当务之急,在此基础之上,笔者对自身长期以来实践的花鸟、弥勒玉雕题材,在审美标准、风格表现方面进行了理论上的探索研究。从创作理念层面来看,院体花鸟玉雕风格的建立基础,是传统玉文化与院体画之间高度一致的精神追求;而弥勒玉雕题材则在宗教背景文化不断的演进中,逐步世俗化、时代化的过程。这两种类型题材的玉雕创作,虽然在造型、风格、内容上存在着较大的差异,但通过笔者的研究探析,仍然可以从中窥见它们在文化内涵中千丝万缕的联系。这种联系不是偶然的,它是中国传统文化在历史的演进中不断相互交融、碰撞、进化的结果,而作为一个传统艺术的继承者,我们可以通过探索、研究这些文化现象,为个人艺术风格的进新提供更加全面、系统的理论基础,从而进一步提升玉雕作品创作风格的合理性、艺术性与文化性。

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!