在中国艺术史上,“南张北齐”是为画坛津津乐道的传奇——张大千的泼墨山水,齐白石的写意花鸟,二人如南北双星,各领风骚。然而在玉雕艺术届,也有一对“南北双璧”——南方的顾永骏与北方的宋世义。他们以刀为笔、以玉为纸,在方寸之间刻画出中华文化的筋骨与神韵,成就了玉雕界的“南顾北宋”佳话。

宋世义,字欣然,1942年生于北京,中国工艺美术大师,功勋玉雕大师、亚太地区手工艺大师、中国国匠荣誉获得者、北派玉雕中首个国家级非物质文化遗产玉雕传承人、中央电视台超过5个频道持续8年对其进行报道,全国轻工劳动模范,多件作品获得国家级玉雕大奖。 他早年师从玉雕泰斗王树森,是北派玉雕艺术的集大成者,他的作品既有宫廷玉雕的华贵工整,又融入了北派艺术的雄浑大气。艺术成就收录于《中国当代高级专业技术人才大辞典》、《中国美术家辞典》、《中国当代艺术名人大辞典》、《中国当代工艺美术名人辞典》。

苦修之路:以血汗浇灌玉魂

“别看玉雕作品美轮美奂,从事玉雕绝非易事。玉雕是古时的四大苦行之一,成年和水打交道,有噪音粉尘,非常艰苦。”——宋世义

出身于中医世家的宋世义,本应该继承家业,可小时候的宋世义一直都觉得中医太枯燥乏味。当时,初中毕业的他执意报考了北京工艺美术学校,从此开启了他的“艺术人生”。1964年,22岁的宋世义从学校毕业,便踏入北京玉器厂,在缘分的巧妙安排下,他开始跟随“北玉四杰”之一王树森学习。初学玉雕时,他手握17斤重的磨玉机,日夜与粉尘、凉水相伴,双手布满血口与冻疮。毫无疑问,这一切工作场景与他想象中“美术工作者”截然不同。

“一直到我从北京工艺美术学校毕业之前,我都从来没有想过我以后会干那种碎屑、灰尘满天飞的玉雕工作,那个时候包括我的同学们,大家的心思还是觉得我们是搞美术的人才,学校的胸牌上,甚至我们还别有用心的抠掉‘工’字,变成北京艺美术学校,更别提我们对于工艺美术的概念了,完全没有”——宋世义回忆起多年前的读书经历时,还抱有对美术工作者的渴望。 彼时的王树森作为宋世义的师傅,面对宋世义心理上的落差,给予了严苛的教诲——“不拉掉几两肉能学会磨玉吗?”,这便成了他蜕变的起点。

化玉为诗:刀尖上的艺术哲学 为人谦和的宋世义,肯吃苦,爱钻研。而在学习的过程中,王树森对他授艺不授形,把发散性的艺术创作思维传授给他,只教规律与心法,这让宋世义受益匪浅,而后他逐渐打破“匠气”桎梏,开启了与众不同的创新风格。他擅长用传统的玉雕工艺,融合学院派的手法,创作过去所没有的题材。

有一次,他得到了一块很难处理的黄白相间的玉料。他从格林童话中汲取灵感,把它设计成一位柔美的少女和一头威猛的雄狮,一刚一柔,虚实相生,命名为《美女与野兽》,成为一件艺术精品。

宋世义玉雕《美女与野兽》

渐渐地,宋世义化腐朽为神奇的佳话,在圈内开始广为流传。

1990年,玉器厂从巴西进口了大批缠丝玛瑙,全厂的设计师都认为花纹太多,无法使用,是一批废料。但宋世义却敢从全新的角度审视这批材料,他利用玛瑙的天然纹理创作出作品《丝绸古道》,雕工精美,一件卖到13.5万元,不仅变废为宝,还引得同行纷纷效仿。

宋世义玉雕《丝绸古道》

“玉雕材料千变万化,有句话叫做量料取材、因材施艺。每一件玉雕都是独一无二的。一件优秀的玉雕应该能传达出创作者的艺术修养和思想感情,而不只看材料的贵贱。”——宋世义

宋世义的工作室里陈设着一个名为《江南情怀》的作品,这个作品的原料就是缠丝玛瑙,黑白灰三种颜色像千层饼一样混杂在一起,在很多人眼里是块废料。但是经他仔细琢磨,巧妙利用了石头的本来颜色,层层剥离,雕刻出烟雨蒙蒙的江南水乡,达到水墨画般的艺术效果。

宋世义玉雕《江南情怀》

跨界共生:玉雕台上的“梅派风骨”

宋世义认为,从事玉雕需要有绘画、雕塑、文学、戏剧等多种修养。

工作之余,宋世义最喜爱的是梅派京剧,他是资深的梅派票友。他说:“梅派京剧的特点就是不张扬,不造作,是中国传统美学的中和之美,雅俗共赏。我的作品也是一样,给人舒服和美好的感受。”从京剧的世界中,宋世义得到了无数灵感,创作出了诸如《京剧脸谱》、《京剧小丑》等一系列京剧题材的玉雕作品。

宋世义玉雕《京剧小丑》

薪火永续:玉魂不灭的传承使命

就这样风雨从容,在磨玉的道路上,几十年的光阴悄然走过,宋世义的艺术水平逐渐达到了很高层次。即使是很低廉的原料,他也能通过精巧的艺术加工,使其成为一件艺术精品。他的作品,能够引起观者的情感共鸣,从而忽略了材质,忽略了工艺,去体会和感受他在作品上传达的生命体验。

尽管已经成为玉雕行业的大师级人物,宋世义一直不觉得自己聪明。“有的东西别人看一眼就明白了,我半天还转不过弯来。但是我靠的是勤奋。”他说,“我特别喜欢学习,向同行学习,向姊妹艺术学习,向生活学习,我要活到老学到老。”

2000年,宋世义退休了。退休后,他先是成立了自己的玉雕工作室,后来又成立了国家级非物质文化遗产传习所,继续玉雕艺术的创作和传承。

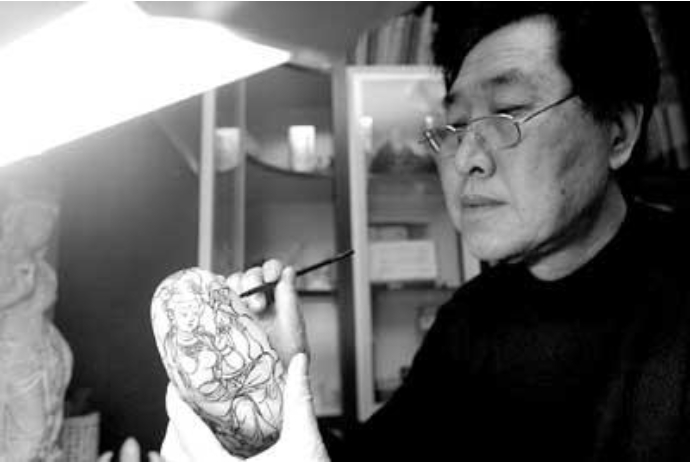

宋世义的工作室中徒弟们正在制作北京玉雕

退休后的岁月,是宋世义艺术风格奠定之后的升华时期。他的人生阅历、艺术积累都达到了足够的高度,这使他能够自由地表达自己在艺术上的追求,创作出了许多玉雕珍品。“人磨玉,玉磨人,玉的生命就是人的生命,玉的灵魂就是人的灵魂。”宋世义说,“人生并不完美,但是有了不懈地追求,有限的一生就不会留下遗憾。”

主要获奖作品

1984年 | 作品《五彩神仙鱼》获“中国工艺美术品百花奖”优秀创作设计二等奖

1986年 | 作品《史湘云醉卧芍药茵》获“中国工艺美术品百花奖”优秀创作设计二等奖

1988年 | 作品《版纳月》获“中国工艺美术品百花奖”优秀创作设计一等奖

1989年 | 作品《敦煌掠影》获“中国工艺美术品百花奖”优秀创作设计二等奖

2002年 | 编绘《宋世义玉雕作品集》由地质出版社出版

2005年 | 作品《童子观音》获“天工奖”优秀作品奖

2009年 | 作品《香山九老图山子》获“天工奖”特别金奖

2010年 | 作品《白玉花丝镶嵌普度众生》获“中国百花奖”金奖

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!