最近,钱报读书会邀请了三位考古学家徐天进、蒋卫东、方向明,围绕一本书、一个人,畅所“玉“言了一下午。《中国史前玉器》最近由浙江古籍出版社出版,已故考古学家牟永抗先生著、方向明整理。

两个小时,金句太多,最近,我们也收到了很多读者“求实录”的呼唤。所以,我们将分集放出整理后的干货。

第三集,听听本书的整理者、牟先生的学生、浙江省文物考古研究所所长方向明的“注”。

方向明在玉问钱报读书会上分享

【1】

关于这本书,我也想说明几点。

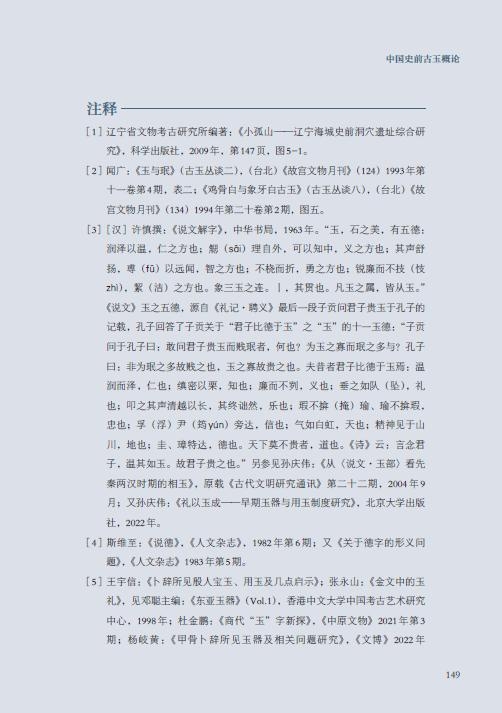

考古所给牟永抗先生出版考古学文集之后,他还写了不少文章,我一直想着再编一本他的续集,但是工作量太大了。在阅读他的考古学文集的时候,这篇1994年写的《中国史前古玉概论》,本来是给一本图录写的序,我觉得尽管过去了二三十年,但是他的一些想法,会给予我们很多启发。再加上牟先生的文章,注是很少的,后来几年他写文章,我有时候不太好意思,我说,有些东西还得加下注,免得到时候人家以为你抄别人的,或者资料来源不规范。他说,那你去加。所以,我就想着趁这次机会,给他加一些注。

另外,还有一些考虑。刚才徐天进老师讲得很对,从资料学角度,我希望能注到多晚就多晚,恨不得进印刷厂之前,要能加我都还想加。因为这有两方面好处,一方面这本书作为资料,可以更加有用,作为阅读的延伸;另一方面,我们不妨看看牟先生有一些说法,有没有得到后面资料的印证,或者就是被推翻了——他也有被推翻的。

方向明为牟先生做的注释

方向明为牟先生做的注释

但是,作为一本书,体量还是不够的,加上注也不够,所以,我想他写的个人自传也可以放进去。2013年,《二十世纪中国知名科学家学术成就概览》(考古学分册)组稿,蒋卫东老师负责写施昕更先生,所里安排我写牟先生(记者注:名单中,在浙江从事考古工作一共有两位入选,一位是施昕更[良渚遗址发现者],另一位是牟永抗先生)。接到这个任务之后,牟先生自己就迫不及待先写了。写完之后,领导们不是太满意,因为自己写自己,往往就是感情非常饱满。这个自传后来改头换面发在了《南方文物》上(记者注:这篇自传,后来以牟先生给方向明的赠言“有奋斗、有目标才是学科——牟永抗先生访谈录”为题,刊登在2013年第2期《南方文物》上)。发表之后,我觉得受众面还是不太广,那么我想着把它也放到这本书当中去。

另外还放入了一篇,是邓聪教授写的文章《怀念牟永抗先生——中国考古玉学研究的上下求索》。这原本是我们做良渚玉器工艺研究时,大家的命题作文。邓聪先生准备写一个关于牟先生玉器研究的总结。我征得他的意见,把文章也收在这里。我想,如果要了解中国史前玉器,要了解牟先生对玉器的认识过程,这本书可能是一个小引子。

【2】

蒋卫东老师是我们同一年进入浙江省考古研究所的同事,我们一个宿舍,也主要做前段(史前)考古,后来蒋老师到了良渚管委会,承担的工作平台更大。所以,我们参加工作之后,其实都是在牟先生底下成长起来的。刚才徐天进老师说,他1985年的时候认识了牟先生,我们还在读书。我们最早认识徐老师,是暑假的时候,他每次都到我们朝晖九区大单元五六楼来。那时我们和牟先生、王明达老师,都住一个单元,没空调没电,夏天大家爬到楼顶上,这些事历历在目。

蒋老师刚才讲到《神圣与世俗》,我马上就想起,也是2003年前后,他还没写成书的时候,我们就已经在讨论这个话题,我记得加入讨论的还有王明达王老师,我们一致对蒋老师进行了“抨击”——怎么还谈世俗呢?神圣和世俗本来就是一对矛盾,一对关系,但是后来读了这本书,蒋老师讲世俗,并没有否定神圣。那么我们如果光讨论神圣而不面对世俗,是没有意义的。你说良渚社会一千年,怎么能够稳定地运营和发展?所以我觉得这个话题,还是值得进一步讨论的。

我还有一个体会。我的同事王宁远上次讲到,牟先生很想给所里的年轻人设计学术道路,给大家做一个学术规划。以前,所里干田野的人,也就十来个,1989年我们进所里的人算是多了,但下田野的也就四个人。我一开始在钱塘江以南做考古,后来到钱塘江以北。徐老师刚才说,我身上牟先生的印记比较深,其实他对我倒是没有做过什么人生规划,因为在给我设计人生规划的时候,他已经在做检讨了(笑)。

牟永抗和方向明

【3】

徐老师刚才讲到野外的问题。上次这本书做首发式时,同事们选了几句牟先生的话,作为标语贴在书架上,其中一句是“没有野外,就没有生命”。现在无论文明探源,还是具体到考古学的区系类型,甚至某一个领域的研究,比方说玉器考古学的研究,瓷业的研究等等,最终的突破到底在哪里?我认为肯定是田野的突破。

现在大家很多元了,手段也很多,尤其是科技手段更加日新月异,与日俱进,其他的科技领域已经超出我们的想象,还不知道现在的科技发展对考古学科的发展有什么样的冲击力,但是所有这些新领域的介入,或者说在我们工作过程中的进步,其实都离不开田野一线。刚才徐老师也讲,并不是说你在工地上挖,就是我就在田野一线了,并不是这样。你有没有田野的眼光,有没有田野的方法,以及到最后方法和实践能否相互结合,这才是田野。

具体到玉器也如此,现在大家都很关心,比方说玉料是怎么样的,工艺是怎么样,试图从宏观上,比方说从思想史、观念史,甚至是艺术史这些角度去切入,如果野外没有重要突破的话,那这些基础就不够扎实。

说起野外,前辈们为什么非常得意?1986年反山遗址的发掘,现在回过头去看,好像还做的不太完整,最后的复原也还不是特别到位,但是大家要想一想,当时尽管已经做出墓坑了,但是相当多的文章当中,诚如两位老师所说的,太湖地区还是继续停留在良渚墓葬是“平地掩埋”的观念中。墓坑有没有,墓坑有多深,好像没什么关系;一米深的墓坑,如果在50公分的时候才发现,好像也没有多大关系。实际上,这背后的问题太大了。墓坑到底是在什么时候开始挖的,在什么面上开口,就会涉及整个聚落格局的问题。如果已经快到墓底,快见到器物了你才发现,那怎么能够确定器物配伍的关系?

所以我后来一直非常内疚,为什么?1992年,我印象太深了,我们在挖庙前遗址,局部的一块“路面”露头了,其实是晚期的。牟先生却特别认真跑到工地上来,一定要拿手铲剥剔。我们就跟他讲,这上面有砖头的,肯定就是晚期的东西。后来我才明白,他并不是来跟你讨论这个是早期还是晚期的问题,而是我们在面的认识和剥剔上,有没有进步。如果这些都没有进步的话,打个比方,今天我们走在这个面上,过了好多年,这个面不见了,我们也不见了,房子也倒塌了,后面的人清理的时候,如果清理到这个水门汀的路面,那是正确的。如果水平不够,把这个掀掉了,那原生的面就不存在了。良渚墓葬也是同样道理,他在墓葬全部朽烂的情况下,能够确定这个空间的所在,确定器物之间的关系,我觉得是一件了不得的事情。

我们经常和所里的年轻人做这方面的交流,野外工作做的怎么样,直接关系到资料的获取和判断。牟先生在《良渚考古又十年》中讲到,1986年反山墓地就是按照聚落址考古的模式进行正式发掘的(记者注:本文是牟永抗先生1996年11月初于浙江余杭“良渚文化六十周年国际学术讨论会”上的大会发言记录稿,发表于《东南文化》1997年01期)。

牟永抗《良渚考古又十年》:

这次发掘和我们以往发掘墓葬的不同之处是将整个墓地作为聚落遗址的一个有机组成部分来对待。作为解剖良渚遗址群的剖面来着眼。我们从墓地的营造;各墓之排列及其相互关系;墓坑与墓内已腐朽棺椁葬具之关系;墓内随葬品的分布及其组合、组装配伍关系;墓地与环境及诸遗址的关系加以综合考察。我们不仅请了上海博物馆已退休的吴福宝先生住在工地处置嵌玉漆器的保养和修复。还约请矿物学家闻广和荆志淳先生来良渚进行出土古玉的地质学研究。如果将第三阶段的工作也分为前、后两期,那么1986年反山发掘可以作为前期的结束,即聚落形态考察的起步。1987年以后,从莫角山被确认开始,汇观山、庙前、梅园里、跨湖桥及目前正在进行的普安桥等一系列发掘,都是后期工作的重要组成部分。

这个认识很重要。现在当然没有人不谈聚落,或者有些考古学家会说,我是不懂玉器的。但是每一个从事考古的人,不敢说我不懂聚落。要不懂聚落的话,那肯定就混不下去了。所以,牟先生能够从最小的单元提升到用聚落的观念来进行工作,我觉得是相当不容易的。

另外我还有一个体会,中国古代玉器在中华文明发展过程当中,或者说在文明起源当中的地位和意义,现在还有一些争论,包括“玉器时代”的问题。其实牟先生没有说要在那些“时代”中间插入一个“玉器时代”,他是从中华文明起源和发展的标识去看这个问题的。严文明先生在《中国新石器时代的分期问题》中提到:“由于中国的铜器出现得比较晚,在整个铜石并用时代的数量也很少,而玉器特别发达,成为社会复杂化和文明化的重要标志。如果强调中国自身的特点而称为玉器时代,也许是更为恰当的”。我想可能严先生也包容了,然后也理解了。

刚才大家提到《越绝书》,风胡子跟楚王讲到石兵、玉兵、铜兵、铁兵四期说,实际上这些关键词是有标准的,标准就是精神。精神在我们的古典文献中是有明确定义(《庄子·刻意》:“精神四达并流 ,无所不极,上际于天,下蟠于地,化育万物,不可为象,其名为同帝”)。这个对话当中,还讲到“圣主使然”,也就是精神和王的权力密切相关(楚王于是大悦,曰:‘此剑威耶?寡人力耶?’风胡子对曰:‘剑之威也,因大王之神。’楚王曰: ‘夫剑,铁耳,固能有精神若此乎?)。

所以,中国古典文献是这样的认识,那我们今天在文明探源的研究过程中,涉及到权力的形成,当然避不开意识形态的讨论。所以哪怕够不着也要够,摸不着也要摸,这是我的体会。

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!