勤勉踏实随机应变 是这位老者的座右铭

从各色人物,到山水景象,再到花瓶玉球,在广州城西的高兆华玉雕艺术工作室,总有一座玉雕能让你惊叹。

高兆华(1949年4月—2020年4月23日),广州玉雕国家级代表性传承人,1997年获“中国十大民间艺术家”称号。2004年获联合国教科文组织授予的“民间工艺美术大师”称号。

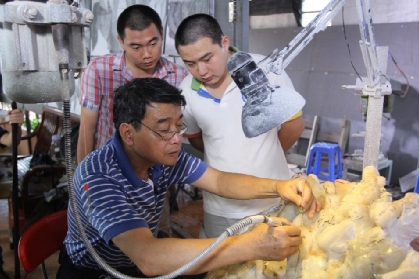

(高兆华工作照 拍摄:文木)

高兆华与广州玉雕的缘分始于1956年。当时的他只有16岁,刚刚成为南方玉雕厂的一名学徒。起初,为了学习玉雕工艺,高兆华选择了辍学。然而他很快就发现,要成为一名优秀的工匠,不仅需要高超的专业技术,还得有丰富的文化知识储备。于是高兆华上起了夜校,在恶补文化课之后,他对历史、神话人物等有了更充分的认知和理解,创作起来也更得心应手了。

在往后多年的历练中,高兆华始终秉持着“百尺竿头,更进一步”的理念,勤于反思,勇于探索,不断提升自己的业务水平。他立足于传统玉雕技艺,同时博采众长,全面吸取了立体雕刻、浮雕、镂空雕、机械车制、镶嵌等各种雕刻技法。此后,高兆华不仅先后攻克了玉雕车制技术,还改良创新花瓶、器皿、玉球支架、龙船、舫车、不倒翁等若干品种。

(高兆华作品《日月同辉》之“嫦娥奔月” 拍摄:文木)

1986年,高兆华创立了自己的艺术工作室,坚守在玉雕传承与发展的第一线。在工作室里,我们能看到无拘无束的《逍遥佛》:它由珍稀的新疆籽玉雕成,背靠木鱼,手托头顶,双脚互擦,一副悠然自得的模样。还有以岭南水乡孩童为题材的翡翠玉雕《童趣》:三个斗蟋蟀的烂漫小童,藏身于宽大的荷叶中。

此外,高老先生监制的大型玉雕《敦煌飞天球塔》被国家定为珍品,收藏于中国工艺美术馆。而他制作的多件玉雕,如《花开富贵》《金童玉女迎观音》《灵芝白菜、草蜢》都曾被选送“中国十大民间艺术家精品展”,得到了业界的肯定与推崇。

(高兆华作品《古道乐韵》 拍摄:文木)

玉石的里外质地和色彩千差万别,高兆华认为,一名优秀的玉雕艺人不仅要勤勉踏实,更要懂得随机应变,做到因材施艺、物尽其用。

有一次,他发现翡翠玉料内部有许多瑕疵,感到无法设计创作,于是将这块“鸡肋”扔到一旁。后来,他偶然到花鸟虫鱼市场走了一回。热带鱼缤纷的色彩与灵动的泳姿唤醒了他的灵感。于是,他马上着手设计,根据石料各层面不同的颜色雕刻出鱼类、海藻、贝类与珊瑚,将一块常人眼中的废料变成了独特的佳作。

(高兆华作品 《日月同辉》之“九龙环” 拍摄:文木)

在高老先生看来,现在玉雕手艺人的生存不是问题,但是怎样做出好作品,却是一个普遍的问题。高兆华很重视“手上活”,目前市场上能够体现出传统积淀和扎实手艺的作品还很少,他认为,优秀传统技艺的传承和发展是整个玉雕行业面临的紧要问题。

为此,作为广州玉雕的领军人物,高老先生将专业知识尽数传给弟子,提醒他们保持专注、谦虚的心态,掌握好基本功,做好每一个细节。同时,高兆华始终坚持创作,接连推出了《古道乐韵》《日月同辉》等优秀作品,将广州玉雕的发展水平推向了新的高度。

尽管高兆华先生已经离开了我们,但我们不会忘记,在他的刻刀之下,一块块粗糙的璞玉脱胎换骨,成为精致灵动的雕塑珍品,正如历史悠久的广州玉雕工艺在他的努力中与时代接轨,焕发出新的生机与活力。

问石寻道精益求精 是他一生不懈的追求

你可能猜不到,在嘈杂的花鸟市场中,藏着这样一位民间高手。

这位手艺人名叫刘钜华,年过花甲的他,已经在玉雕界坚守了四十多个春秋。在他眼里,奉献出人民群众喜爱、认同、消费得起的玉雕,远比获得“大师”称号重要。

刘钜华,广州玉雕省级代表性传承人。精于浮雕、圆雕、透雕技法,擅于利用材料的肌理、色泽、形态等天然特点进行艺术处理,把原料中的最亮点充分显现出来,强调作品中点、线、面的结合。

(刘钜华)

17岁时,高中毕业的刘钜华成为了广州市艺光象牙檀香工艺厂的一名学徒,从事竹木、象牙雕刻。刘钜华回忆,当时的工厂并没有为学徒配备工具,学徒会用半天学画画,再用半天制作凿、铲、锯、锉等工具,从那时起,对工艺品的向往就深深种在了他心中。在闲下来的时候,朋友们都去唱歌,而刘钜华则为了提升业务水平到公园写生,或是在家里画画。

随后,通过在工人大学的系统学习,刘钜华的雕刻技艺突飞猛进。功夫不负有心人,1979年,工人大学举行毕业汇报展出,刘钜华的作品“天王送子”在千余件作品中脱颖而出,被评为“广州市优秀美术作品一等奖”。

由于行业调整,刘钜华在1990年进入了玉雕行业。特殊的从业经历,让他成为广州市唯一从事过木雕、牙雕、玉雕三种雕刻的高级雕刻技师。他的创作题材非常广泛,既有各色人物和动物,也有自然景致。而在技术上,刘钜华总结了多种雕刻技法的优点,使作品同时具备玉雕的精巧、牙雕的细腻与木雕的厚重。

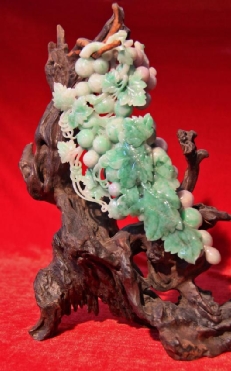

(刘钜华作品《渔舟唱晚》)

1999年,在外打拼多年的刘钜华回到广州,在花地湾花鸟鱼虫市场创立了自己的工作室。他希望通过玉雕创作唤起人们对自然与生活的热爱。

在审料时,刘钜华会因材施法,顺势而为。对他来说,审料的过程就是发现材料美的过程。他精辟地概括了玉雕创作的四大要素:问石、寻道、化凡、玉说,也就是巧妙地利用玉石的天然纹理和色彩进行设计、雕刻,使玉器浑然天成,展示更高的艺术价值。

(刘钜华作品《大叶同堂》)

刘钜华不仅继承了古老的广州玉雕工艺,更在前人的基础上大胆创新,尝试了多种新材料,创作了“金丝玉玉米”系列作品。金丝玉产于新疆,在这之前,很少有玉雕艺人使用这种材料。

刘钜华与金丝玉的缘分,还得从一次新疆之行说起。在旅行的过程中,刘钜华发现新疆有着丰富的金丝玉资源。这种玉石有着极高的性价比,能给雕塑者很大的发挥空间。在创作的过程中,刘钜华突发奇想,将玉米设计成被人啃过的样子,营造出了独特的生活化氛围。

为了让玉雕显得更真实,刘钜华还在“玉米芯”上刻了几只小蚂蚁。经过多次的尝试和失败后,他才掌握了雕刻好蚂蚁的方法。幸运的是,他的坚持得到了回报。寓意“金玉满堂”的玉米玉雕一经推出,就受到了业界和收藏者的广泛关注。

在刘钜华看来,玉雕师的使命就是赋予材料生命。为了创作,他养过蝎子、蜈蚣、蛇、乌龟和蚂蚁,通过细致的观察,加深对题材的把握和理解。当被问到为什么要创作小动物的玉雕时,刘钜华回答道:“这些老百姓耳熟能详的造型,不管什么肤色的人群都能看得懂,也都会欣赏。这样,我就满足了。”

(刘钜华作品《久久好事》)

老先生坦言:“我创作的原则是,人家没有的,我有。人家有的,我新。人家新的,我奇。人家妙的,我拙。人们拙的,我可以更便宜。我喜欢给石头赋予生命的过程。”几十年来,刘钜华不问名利,勤勤恳恳,创作出一批又一批优秀作品。正是对玉雕工艺的痴迷和对艺术创作的执著使他坚持精益求精的原则,一路走到了今天。

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!