初夏夜晚,白云山依然游人如织。银发潮刚褪去,年龄各异、风情万种的情侣,又泛起了连绵波浪。场面有些火热。

虽说白云山已经失去了羊城第一高美誉,观赏夜景有了更好的“小蛮腰”,但这里依旧是白云晚眺的最佳景点之一。山下华灯绽放,山上清风扑面,情侣们都喜欢在谈情说爱。

在此之前,黄日富泡过海沁沙,聆听过珠水夜韵吟唱,曾在几乎囊括了现代都市一切的珠江新城,被色彩迷幻饰簇拥包围,就是擦不出创作火花。

今年开春不久,他就曾向小黄透露过想用手头上一块29×9´3cm的惠东玉,雕琢一件反映现代广州的作品。夜上白云山,就是为了寻找创作灵感。

夜色朦胧,相互依偎的情侣,仪态万千。黄日富穿行其中,不觉得有丝毫尴尬,倒感觉有些燥热,有些亲切,有些美丽。

突然间,夜幕打了个哈欠,洒下几滴柔和细雨,渐渐地,雨点变大、变粗暴,变得放肆任性,致使他俨然一只“落汤鸡”。这样的礼遇,他不止一次享受。

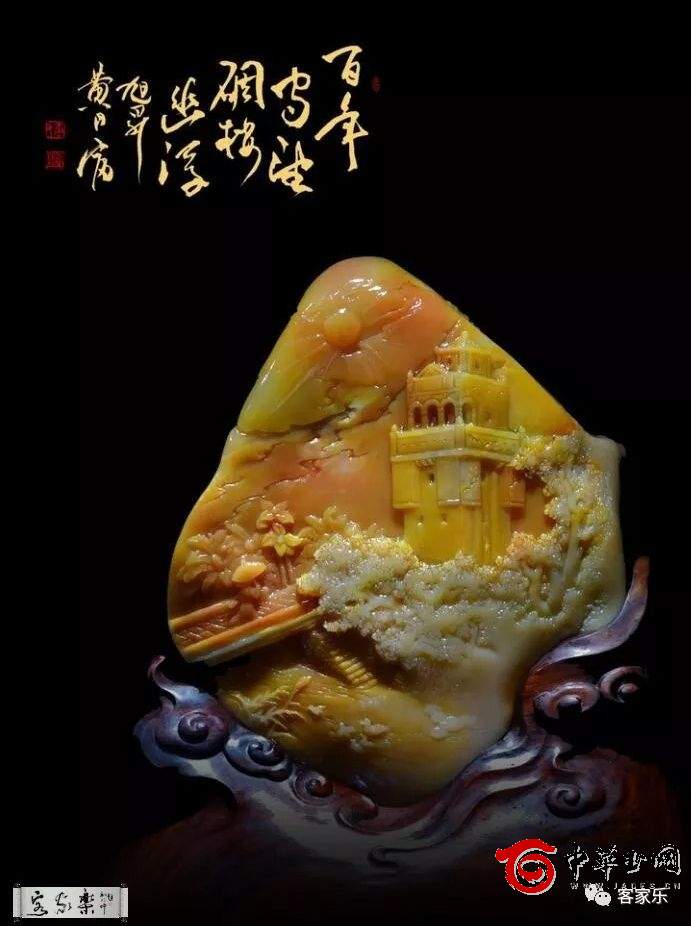

约莫过了两个月,黄日富将那块惠东玉雕琢成了《广州之光》,赫然在8月21日开幕的第七届广东省玉雕作品“玉魂奖”精品展上,以金奖精品供玉石爱好者观赏。

除了这个金奖之外,他的另外二件玉雕作品《雕楼守望》、《多祝古镇记忆》也是摘银夺铜的节奏。在“玉魂奖”大赛上,将金银铜奖统统收入囊中,他已经连续牛了三届。

8月,正是一个走向成熟的季节。对于黄日富来说,则是一个 “福”月。

就在《广州之光》获“玉魂奖”金奖的前三天,他的另一件以客家题材创作的、抒发游子漂泊在外思念家乡之情的玉雕作品《梦乡》,亮相于首都国家博物馆“中国当代工艺美术双年展”。

这是黄日富的玉雕作品,第二次入选这个展现当代工艺美术最高成就的“国”字号展览。

85后黄日富,是闽南客家人。3年前,离开老家的安逸生活,到广州追寻他的“男儿当自强”梦想。3年后,他梦想成真,成为广州市最年轻的一代工艺美术大师。

后起之秀才气逼人,对客家题材作品的拿捏雕琢,笔意刀法日臻成熟。非物质文化遗产广州玉雕项目代表性传承人尹志强这样评价他的作品:年纪轻轻,观察事物却很用心、细心,把很普通的题材,通过消化、理解,表达出颇深的意境。

小题材大创作,这是现代玉雕发展的一个方向。在黄日富看来,在传承创新玉雕技法的路上,诚如人生没有白走的路一样,每一步都算数。他所走的路,未必行内人都能理解。

人生就是各自修炼。他不需要别人理解,更不强求别人理解自己。他不喜欢随大流,他爱走常人不走或者不愿意走的路。别人怎么看,他不理会也不在乎,只在乎作品是不是有自己的独特风格。

这意味着,他比别人少挣了许多唾手可得的眼前钱。他仍未上岸,活着的第一要务就是挣钱养家糊口。钱对于他来说,在有的时候比天还大,比亲妈更亲。不过,对于不随波逐流走自己的路,他还是坚持“不后悔”、“不停顿”。

这种执着和对玉雕艺术的痴迷,大概就是他为之奋斗的一种信仰。

黄日富自绘与祖父肖像

黄日富出生于艺术农家,祖父是附近乡村少有名气的文化人。乡村文化人与城里文化人相比,或许文化缺少了些许系统性。不过,优势胜在于说得少做得多,大都有所擅长,如说书唱戏、写字画画、传承各种非遗技艺等,还能将其发挥到极致。

更可贵的是,他们大都有一种文化自觉,以一技之长行走乡间、润物化人。黄日富说他祖父家教严呵,助益他日后成长,在幼儿时代,祖父就教他识字、教他诗词、教他字画、教他雕刻,还“敲打”他脑袋,教他用良心做人。

祖父走得愈久,他的思念就愈浓。去年冬天,他索性把自己“囚禁”在工作室里,将爷爷的音容笑貌活灵活现雕刻在一块玉石上。小黄见过他的创作手稿,也见过他“爷爷。”

“既是情感的抒发,又是让老人家时刻提醒我在探索艺术的路上,抵御各式各样诱惑,不行差踏错半步。” 道出作品创作初衷,黄日富将内心情感一字一句写满脸上。

读完美术设计专业后,黄日富并没有急于去挣快钱。他觉得自己还嫩,透支有限的能量储备,等同扼杀自己的艺术生命。在知识、技艺上投资,比挣眼前钱有价值得多。

于是,他拜中国石雕艺术大师邱瑞坤学习寿山石雕刻。邱瑞坤不随便收徒,能将他收归魔下,实为被他的勤奋好学和悟性所打动。

经过细心观察,邱瑞坤认定这个徒弟“日后必成大器”。理由很简单:石外功夫不错,博览群书,善于思考,对生活的热爱特别细腻。

3年前的广州,虽然玉器市场的疯狂已收所收敛,一坨屎也能卖出好价钱的风光日子渐渐成为历史的记忆碎片,但市道还未沦落到萧条衰落地步,只要不要脸迎合低俗需求,垃圾也能赚大钱。业内很多人,就是这么干的。

诱惑面前,黄日富选择了摒弃那些浮躁应景的流行题材,一门心思深挖民俗风情、客家土楼等“偏门”题材,静心研习台山玉等玉种的深浮雕技法。

说起自己“另类”,黄日富这样调侃道:心浮气躁,见钱眼开,很容易会在艺海里抽筋溺水,就算不被淹死,也会被呛个半死,把上岸的力气消耗殆尽。

在老家学艺时,他对台山玉已有所闻。来到广州之后,更专门走访了侨乡江门,徜徉于开平的碉楼,感受侨乡人文历史文化,体会离乡多年的游子回到祖籍地时的那种亲切和激动。

在走访侨乡江门时,当地台山玉协会的前辈,就拿出二块珍藏的台山玉送他作为见面礼,鼓励他以新颖娴熟的玉雕技法,创作表现家国情怀的作品。

感动之余,黄日富却满心惆怅。此时的他,正陷入经济危机困境:必要的雕刻工具还没有完全配齐,口袋已干瘪得只剩下几百块人民币。钱到急需时,往往比天要大,没钱寸步难行,理想再丰满,也不敌一张百元人民币。现实,就是如此骨感。

“说老实话,当时心里头真的有些慌张,不知道能不能立足下去。”回忆起当初的艰难,平时总是露出满嘴洁白牙齿笑口盈盈的他,神情凝重得变了另外一个人。

就在他忧心、茫然不知所措之际,来自福州的一位艺友援手帮他走出窘境。黄日富拿着艺友相助的两万块钱,交了押金,租了房子,买了一些雕刻设备。“心里总算稍为踏实了下来。”对“贵人”的热情相助,黄日富念念不忘。

在芳村安顿下来后,黄日富躲在他简陋的工作室里,潜心研究那两块台山玉,琢磨了差不多两个月,将石头的纹理、脾性摸清楚后,才拿起雕刻刀随着他的思路纵横驰骋,夜以继日,一鼓作气,雕琢出风格自成一派的《苗风》、《侨乡碉影》两件作品。

后来,他拿着这两件立意颇高,直观表达一段风雨变迁故乡史和弥漫着乡土情怀的作品,分别参加“金榕奖”和“玉魂奖”评选。没想到,居然在高手林立的角逐中,双双获得金奖。

这个意外惊喜,比奖金入口袋更为沉甸,更有鞭策意义。至少可以证明,他“另类”的姿态并不丑陋,相反倒蕴含可以孕育新生命的艺术价值和能量。

随着技艺日精,黄日富作品也开启了屡屡斩获国内艺术界各类大奖、金奖的模式。台湾金石大家吴金泉等前辈,在赞赏他的创作理念之余,更是不遗余力推介其作品,大赞其“年轻艺高”。

黄日富接受采访

而今,获奖对于黄日富来说,已不再像当初那样兴奋到“彻夜难眠”。但有一样东西让他倍觉自豪,每一次参赛,他都会拿出新作品。对他来说,参赛就是对他玉石雕刻艺术长进的大考。

小题材大创作,不同于做一件迎合市场口味的小件,连脑筋也不用动便可以随手拈来。创作者得动用沉淀几乎所有的人生阅历、知识储备等能量,从构思到创作反复琢磨推敲,布局与意境的呈现、所用的每一种雕刻技法等等,深思熟虑的过程,全都烧脑得很。

黄日富向媒体讲述作品雕刻构思

百年风雨,浮光若梦,改变的是墙上斑驳的青苔,不变的是对故里的守候。《梦乡》入选“中国当代工艺美术双年展”,用中国楹联学会会员、中华楹联文化研究院研究员王彦话说,欣赏起来有一种“法由师授,美由我成”的深切感受,“作品可谓圆臻于精品珍品之列。”

人不随大流,便不会落入俗套,头脑便会更加冷静、清醒,知道自己需要什么和追求什么、干些什么。所以,黄日富有意将 “另类”姿态变成自己创作风格,擅长于用山水、土楼、客家习俗、民族风情来体现他的玉雕技艺,表达他的情怀。

在一块30´18´15cm的七彩玛瑙小天地里,《梦乡》展现的却是大题材,客家竹篙屋、古榕、小桥溪水、一家老小乐也融融,维妙维俏。画面既具写意画风古韵,又洋溢出浓郁文人气息,把游子漂泊在外的思乡之情刻划得亲切动人。

这种刀笔清淡,着力于线条,注重描法与形象、质感统一的创作手法,在广东玉雕大师尹志强看来,则是立意新颖,主题突出,俏色恰到好处,使得画面充满祥和、安静,乡土气息扑面而来,观后令人勾起对家乡的思念,飘起淡淡的乡愁……

“他作品最成功之处,体现在他灵活运用师傅传授的雕琢技法和经验,遵循‘师古而不泥古,反常而又合道’原则,让创作思维徜徉在天马行空的想象当中,大胆创作,大胆实践。”对黄日富的玉雕作品,王彦不乏赞誉之辞。

天马行空,纵横驰骋,黄日富除了功底扎实之外,难能可贵的是他的石外功夫。在他的生活方式里,阅读程序并没有因为碎片阅读成为了我们这个时代的一个重要特征而出现紊乱,发生改变。

除了专业书籍之外,什么书他都有兴趣去读。不客气说,那些急功近利、热衷于跟着市场感觉走的业者,缺的恰恰就是这门最难修炼的功夫。

比起许多玉雕师,黄日富的腿更勤,凡是创作大题材作品,有一道“工序”绝不会少,那就是观察和体验生活,给作品安放一颗有血肉的灵魂。他在动手创作《广州之光》之前,不下七、八次夜上白云山,跑到花城广场去感受城市脉动,激活创作灵感。

非物质文化遗产传承人高兆华、尹志强大师到黄日富工作室指导

谈到黄日富获本届“玉魂奖”金奖作品《广州之光》,而今致力于培育新人传承传统岭南玉雕技艺的国家级非物质文化遗产项目广东玉雕代表性传承人高兆华,除了赞赏还是赞赏,称之为“目前广州玉雕界水平上比较上乘的佳作。”

高兆华用“抓住了广州特征,雕刻手法运用比较新颖、精湛,无论是画面的布局,还是意境的营造与刀触的表现,都符合大众的审美情趣,十分接地气”来点赞《广州之光》,夸赞黄日富心系千年古都广州的发展,对广州有情怀,才会把广州商都的现代魅力和岭南文化精髓融入到作品里去。

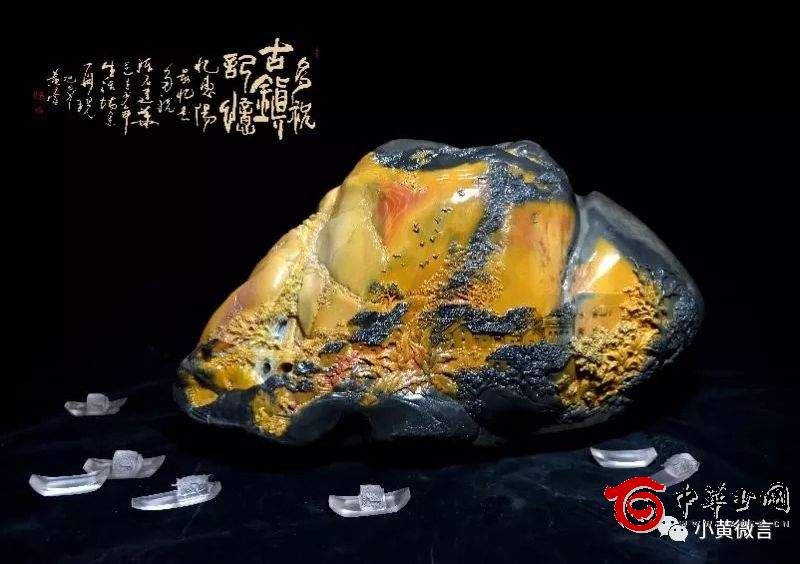

上面这件作品,黄日富取名为《多祝古镇记忆》,着重突出“古镇”两字。多祝古镇在粤东地区是著名的畲族聚居地之一。明清时期,因水运条件便利而商贸兴旺,沿江筑有10多个水运码头。

当地民风纯朴,文化底蕴深厚,出过两个文进士和一个武进士。这里的民居宅屋傍河而筑,至今街道两旁仍保存有大量明清建筑,辅以河上石桥,体现了小桥、流水、古宅的岭南古镇风韵。作者利用当地乌鸦皮石料巧妙地半写实把当地风土人情刻画出来。

黄日富,字旭升,福建客家人、弘石坊主。一级/高级技师,幼承祖父艺术熏陶,对书画、雕刻情有独钟,师从“猫王”邱瑞坤先生。

作品擅长以先民奋斗史、乡土风情表现爱乡爱国情怀;手法独具匠心、作品意境深远。从艺以来,作品屡获百花奖、天工奖、神工奖等国家级奖项、省市级金奖、入选中国当代工艺美术双年展。

工作之余,还从事室内外景观设计,研究两岸民间族谱、参与宗教文化艺术创作,作品多次被中央电视台、上海东方卫视、福建电视台和网络媒体、报刊杂志引用转载。

宜将拙手雕万象,愿以冰心付艺林。

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!