张炳光是翡翠雕刻界于设计创作、雕刻技艺、学术研究等多方面都有深厚造诣的领军人物,他一直在探寻翡翠如何继承发扬中国玉文化的新思路和新方法,以弥补翡翠雕刻一直以来相对欠缺的文化内涵,而绘画技法的融入使其作品充满了明丽天真的意趣,极具岭南画派的韵致风范,真正达到了“玉上作画,形器两忘”的自在状态。

万般变化皆成画

△ 作品《富贵功名》

谈及翡翠创作,张炳光坚持认为,雕刻翡翠,首先要读懂翡翠,一个翡翠创作者应该要有“解剖”式的钻研精神,严谨细致地分析每一块翡翠原料,从翡翠的万般变化中摸索规律,探求最合适的技法,而读懂翡翠的意义绝不止于技法层面。

△ 作品《富贵功名》局部

多年的创作经验让张炳光对“读懂”翡翠有了更深的体会——创作最初技巧还不成熟时,读的是翡翠的颜色、质地等“色相”;到技法娴熟时开始探索自己的创作风格时,读的是翡翠的历史、文化;及至风格形成寻求自我超越时,读的则是翡翠的“气”,翡翠最深层次的生命韵动。

△ 作品《踏雪访友》

“读懂”翡翠是设计创作的前提,翡翠设计不同于纯粹的艺术设计,不仅需要深厚的艺术积淀,同时更要充分考虑原料的特性,以展示翡翠的天然美为宗旨。具体言之,翡翠原料不同,设计思路也不尽相同。

△ 作品《桃花流水鳜鱼肥》

艺术积淀需要时间,而风格的形成更是一个漫长且曲折的过程,它与创作者的生活经历有关,更受创作者的艺术观念与创作实践的影响。生长、学习于岭南,并长期浸润于岭南画派中,岭南山水培养了张炳光细腻、明丽的审美偏好,也塑造了其作品中强烈的个人色彩。

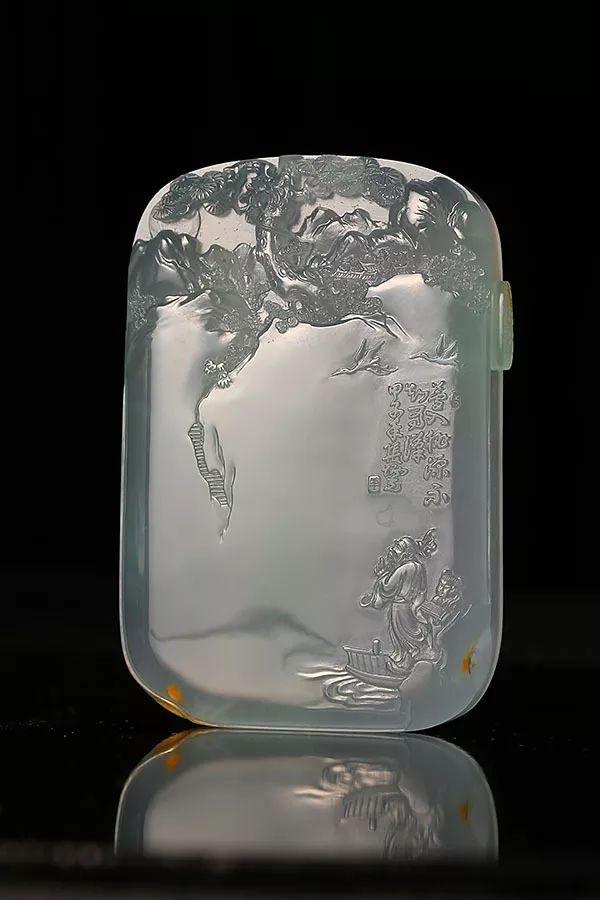

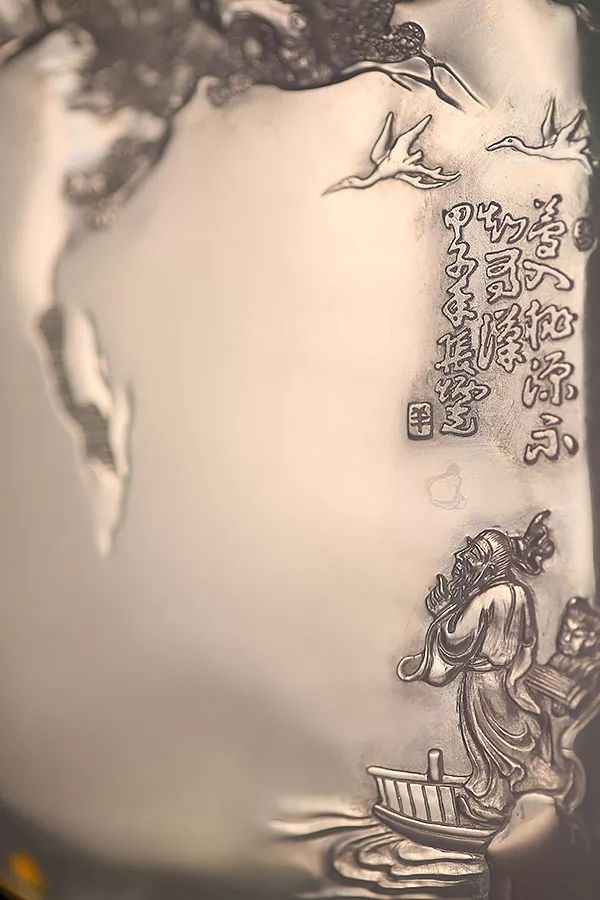

△ 作品《梦入桃源》

△ 作品《梦入桃源》细节

在创作山水牌时,张炳光依照原料色泽和质地,灵活组合山水和花鸟两种题材,但无论雕刻山水还是花鸟,他都不会固守一种风格,而是尝试取法多家,多临摹、多观察体验,最终找到最适合自己的表达方式。

△ 作品《春山翠韵》

这种创作态度也正是岭南派自开创以来一直提倡的。张炳光率先把岭南风格的山水、花鸟引入到翡翠雕刻中,可以说是受了岭南画派这种创作理念的影响。

△ 作品《长命锁》

为了创作出有生命力的翡翠作品,张炳光在设计上遵循“温、良、恭、俭、让”的原则。

△ 作品《君子比玉》

“温”指的是翡翠的线条要温柔、圆润;“良”说的是题材和纹饰图案要优良;

“恭”是指创作者应该对翡翠心存恭敬;“俭”是就工艺而言要“俭”,能简则简;

“让”是避让,指的是设计图稿跟翡翠材料本身的形状有冲突就要让,必须改变思路重新设计,后期的雕刻也是如此。

△ 作品《自在得福》

“温、良、恭、俭、让”是儒家的处世原则,追求人与人之间的和谐,而翡翠设计则是寻求人工与翡翠自然美巧妙结合的和谐,借用儒家法则可以说再合适不过了。

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!