我叫陈梓韬,毕业于昆明大学城市学院艺术设计系。我本身是学艺术出身,对市场和设计创作有一些自己的见解,所以在这里就围绕市场和设计创作这两个话题,与大家闲聊。

从大的方面来看,现在传统市场上的挂件和摆件无非分两种:浮雕类和全雕类,极少有其他类型的作品出现。为什么我们一直突破不了市场的瓶颈,做不出新意呢?以正常的思维去理解,玉雕市场是有局限性和片面性的。我们一直把做传统挂件和摆件故有的模式套用到玉石材质上,让这种艺术形式被我们的思想禁锢住。也就造成了每当我们想到挂件或摆件,觉得就应该这样雕,更有甚者觉得就必须这样雕,这都是因为我们没有真正客观地理解这种艺术形式。

我现在也在从事本科玉雕教育,接触的学生大多是90后,这些年轻的玉雕群体思想非常活跃。我经常会和我的学生探讨问题,有一次我们围绕“挂件是否一定要以配饰的形态存在于市场”的问题展开了讨论。我的学生提出了这样一个想法:是不是还可以以一种实用性挂件的形式存在于市场?让挂件能在我们的生活中扮演一份重要的角色?这是一个非常好的想法,把挂件做成装饰为辅,实用为主,私人单出的一个物件,听起来也感觉很有意思。

我的家乡在云南瑞丽,身边很多朋友在从事玉雕行业,我也走访过很多工作室,发现他们很多工作室的生产模式都是批量生产化。我就总在思考一个问题,能不能把这种批量生产化的模式转换成品牌量产化。这种品牌量产化有很多可以借鉴的案例,比较成熟的就是珠宝行业,有很多大品牌,比如卡地亚、伯爵等等。他们在很多领域已经形成了一个相对完整的体系,而现在国内玉石行业还是处在一个比较落后单一的市场形态,仍在延续传统意义上的单向个体交易,这种简单零散的市场模式对于现行业过于粗暴,我们需要一个完整的体系去并入这个行业。

当然要做到品牌量产化并不能单从市场上来看,还要从玉雕的设计体系来看。现在玉雕行业的设计体系也很落后单一。举个简单的例子,至今也没有人能整理出一本完整的玉雕教育体系教材。其实在我看来玉雕和其它艺术形式都有共通的地方,比如绘画、雕塑。然而它们很早就有一套完整的体系去发展它们自己的形式。但玉文化作为中国特有的一种艺术表达形式,要怎么去实现品牌量产化呢?其实我们可用的点非常多,就单以之前提到的玉生活化为突破点。现玉雕行业里,一部分工作室已经开始去做这样的尝试,而且效果也非常好。像《金刚杵》,《花开献佛》等,都沿用到很多不同工艺,且借鉴了许多首饰类镶嵌工艺,还有色彩上的搭配,整体看和深入看都能让人与玉形成一种无声的对话。

《金刚杵·喜啸》

《花开献佛》

上面就是我说到的《金刚杵》和《花开献佛》,大家可以看到这两件作品制作的非常精致巧妙,而且还设计了一些很有趣味性的小机关。其实这两件作品已经打破了传统意义上玉雕挂件的定义,所以我们要开阔自己的思维,不要被“传统”的思想束缚住。

说到传统,有些人就会想起另一个群体“学院派”,很多人对学院派存在着一种误解与质疑,其实学院既在传统之中,也在吸纳形式的变化。现市场上常见的题材,大多都是人文、宗教、动物花鸟之类。其实学院派的作品也都是诸如此类,毕竟我们所受的文化和教育背景熏陶都是一样的,只不过我们套了一件形式的衣服。

但无论题材怎样,玉雕终究是要讲究寓意。但现在市场上多数商品已变成词语、成语的产物,而学院派就是想让玉所包含的寓意变的更加感性、诗意,让每一块玉都带有一个属于自己的“故事”。

从技术层面来讲,学院派也是把引、俏、分色等等的手法和浮雕、全雕等雕刻工艺理性的结合到材质当中,呈现出一种外在的形式感,让这种形式感更丰富地诠释作品的主题思想。其实说到底,学院风格就是想把人与玉这种媒介之间产生的关联表现出来,就比如说之前提到人与玉的人机工程感,就是让作品能在生活当中扮演一个密不可分的角色。

从许延平老师做的作品能看出和我所说的某种程度也是不谋而合,非常贴合市场,敢于突破现有的传统设计理念。从这些作品在我看来都是沿用到了艺术设计里的构成设计。

构成设计分为平构、色构、立构三大构成。许延平老师就是把平构与立构之间的点线面互相穿插巧妙地结合到了这些作品当中。

还有在这些骷髅头造型上,依次通过从小到大,从平面到立体多个纬度的造型来体现多方位的构成设计。其实可以看到,突破就是靠扎实的理论基础,多变的艺术形式来综合到造型之中。

其实传统题材作品都用到了构成设计,如果大家能够深入地了解构成,也就能了解学院派做出来的作品在传统意义上和其它作品都是一样的,只不过是在外形和造型上变换了一种形式而已。

再来看王一卜老师的作品。从线到剪影,再到线,再到点,都运用了平面构成。还有左下角这件龙的作品,就是非常经典的线性设计。

最后这两件作品是庄家的,他们在创意上的革新也是偏向于市场的题材宗教,但在形式上更深意的理解了材料的特性,既有新意,又区别于市场。

接着看这些具有代表性的摆件作品。经常会听到“三分画,七分裱”这句话。裱其实就在底座与主体摆放的空间布局,这就是为什么学院的风格体态是能看出来的,能差异化的。

因为每一件作品的实现都是有很大的一个体系来做支撑的,但是现在的传统市场上并没有把一个单单不起眼的底座(裱)放入整个空间画面当中去考虑。

那王俊懿老师这个如意就非常符合我所说的裱意,这里面大量的考虑到构成设计中的点线面的结合,从点到整条线串联出如意写实形态感。所以在革新市场中,既不脱离市场“核心”也能有外在理论支持的形态变化。

最后和大家分享一些我的作品。这件《晨曦》是我在马达加斯加玛瑙上切一片下来做的作品,首先拿到这片料就觉得颜色和纹路特别有意思,在设计的过程中我迎合了传统题材上佛手的禅意做了镂空处理,凸显主体轮廓。它既有传统的形式感,也结合了构成设计中感官意识,在寓意中带入情感表达,也是集合多个点呈现出来的一个初衷。

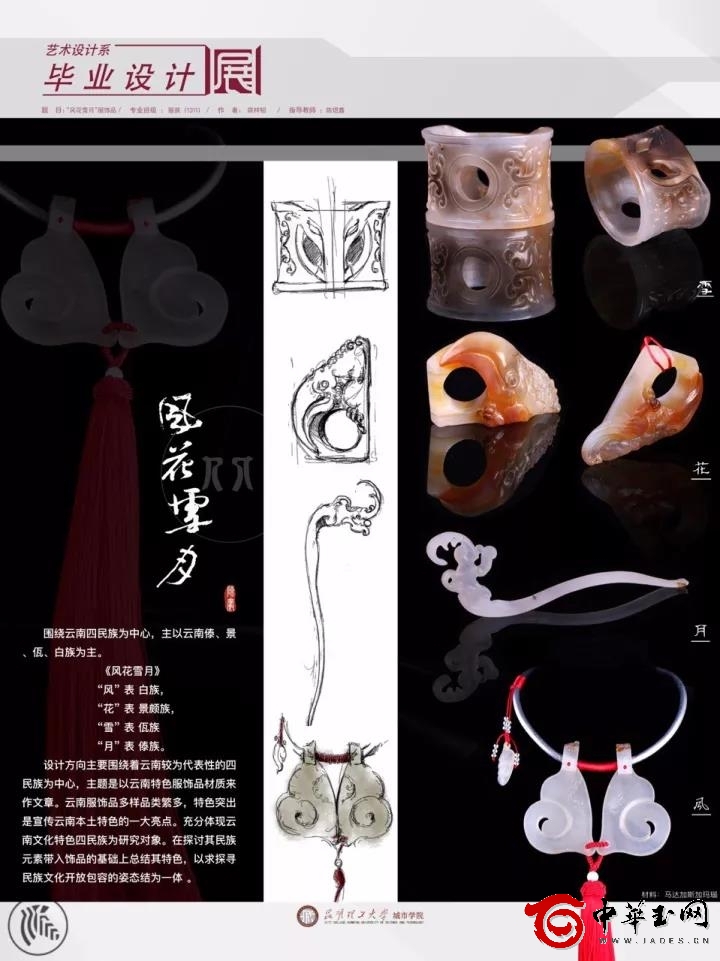

这一套《风花雪月》,是我的毕业设计作品。它比较偏向珠宝首饰类方向。在这一套作品中配饰、纹样、外形的安排,都着力把民族感浓缩一点。以云南少数民族的服饰及玉雕形式变化来展现本材料多样性的媒介融合,能够碰撞出火花,体现一种很有新意的形式感。

说到这里,我们现所看到的只是这个群体形式是很小一部分,我觉得我们应该更加包容地理解学院派,因这个群体存在,让玉雕形式更多,让市场更活跃。现在的玉雕市场还是一个欠缺开发的状态,模仿、抄袭、呆板的套用屡见不鲜,学院派想表达的就是让市场的审美达到一种新的高度。身处这种环境里,很多人不得不跟着市场的方向走,很容易就固化了自己的思想。不过我还是很欣慰的,因为身处这种市场环境中,学院派还能静下心,能理性客观的发表一些区别于市场的作品,让大家用新的角度去看待作品。我相信今后学院派会以越来越多的形式将作品呈现给大家,呈现给市场。

斑马群友:学院派的作品在传统题材的基础上进行创新,特别是在表现形式上我是很喜欢的,但这些作品在市场上的前景会怎么样呢?

陈梓韬:市场前景是一个很现实的问题,我还在学院的时候就很想了解传统,但那时候学习参考的资料都是在手机或是电脑上,所以大四的时候我就置身于玉雕的一线。首先我去了腾冲的玉雕厂学习玉雕,那的作品真的是太传统了。当时我是负责设计,那些师傅也不会和你说什么,就是让你做什么就做什么,所以很容易就会跟着市场的风格走,或是跟着师傅的风格走。再说学院派,学院设计的作品其实还是需要更多更大的平台和市场的认可。我们可以概念化的去设计一些作品,然后从概念化慢慢演变去贴合市场上作品的类型,这是需要相互磨合的一个过程。为什么现在很多汽车公司的产品都有产品研发,他们首先会研发出一个概念型汽车,然后再从研发到量产。概念型和最终生产的产品多少会有外形和性能上的改变,但大体上的设计理念还是不变的。在这里我还要补充一点,我们做玉雕,一定要为下一代做更好的榜样,让他们去继承,不要让这种固化的形式传给下一代。现在玉的受众面还是很窄的,很多人对玉的了解还是停留在早期,所以我们一定要让大家打开那种对玉的固有的观念,把玉做的有趣味性和玩味性,那可能以后我们的受众群体就更广了。把玉做成产品化推向市场,我觉得这样的市场空间还是很大的。

斑马群友:目前很多行业都在面临一个转型升级的问题,玉雕行业产品落后的问题非常严重,而且同质化也很严重,这是导致市场疲软的主要原因。那请问陈老师,如何才能引导玉石市场进行产品结构性改革呢?

陈梓韬:我觉得要改革玉石产品还是比较困难的,因为它最终还是会被市场所影响。将来,可能会有一些成型的工作室提供一些大平台,去提高产品的质量,也提高大众的审美高度。只有大众的审美达到了一定的高度,有这样的艺术修养,就能真正的理解作品和欣赏作品。

斑马群友:现在市场上还存在料不抵工的情况吗?

陈梓韬:这种情况其实还是有的,其实一个好的设计师,做出来的作品,料是可以抵工的。那什么原因导致料不抵工呢?就是因为普遍人的审美能力还没有达到一定高度,或者对技术层面的东西了解的不够。所以存在像料不抵工,市场通货,作品积压严重等问题。所以,还是要提升这种审美能力和对作品的接受能力。

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!