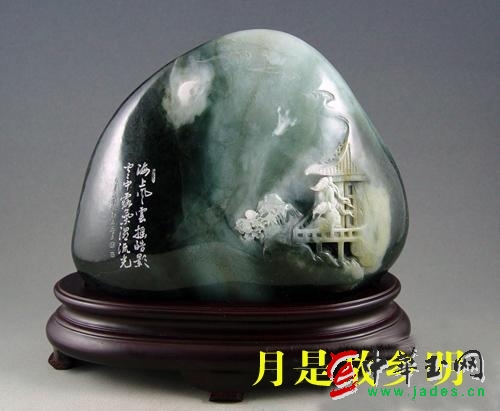

独玉色泽丰富,玉质地细腻,纯净,具有油脂或玻璃光泽,硬度高,透明度高,抛光性能好。在独玉创作中,省级玉石雕刻大师王志亚紧扣时代审美情趣的脉搏,勇于探索,大胆创新,不断实践,逐步形成了水墨山水、彩墨山水艺术表现手法与独玉玉质特性的恢宏相融。先后创作的《月是故乡明》、《天路》、《江南水乡》、《春江帆影》等20多部独玉工艺作品相继斩获“百花奖”、“玉玲珑杯”、“陆子岗杯”、“玉华奖”、“玉星奖”等金、银、铜奖多个奖项。

热爱——精美的石头会唱歌

1975年6月,王志亚出生于内乡县马山口镇大寨村一个农民家庭,兄妹三人,母亲在家务农,父亲靠从事平素玉雕维持家计。兄妹三人上初中后,年幼的王志亚深刻地记得父亲比往常更加辛苦。以前放学后,父亲都会把兄妹们喊到一起,关心大家的学习情况并问寒嘘暖。如今,为了孩子们能够顺利读书,父亲把大部分时间都集中在平素玉雕的加工雕刻上。在简陋的房屋里父亲一干就是一整天,王志亚看在眼里记在心里,每次放学后总会呆在父亲身边帮助做一些力所能及的活儿。在房间里,只见一块块不规整的石头,总会经过父亲的双手变成活灵活现的怪兽、动物及各色花瓶、水壶等。那时候不懂得什么是艺术,各类生动的玉雕却已经深深地吸引着王志亚的好奇心。面对疑惑,父亲总会告诉他,“玉石是有灵性的,经过用心的打磨雕琢,精美的石头会唱歌。”

1993年5月,为了减轻家庭负担,就读高二的王志亚主动申请退学,尽早帮助父母挣钱供弟妹安心读书。在择业的十字路口,由于从小受到父亲的影响,他毫不犹豫地选择了从事玉雕这一行业,跟随亲戚在驻地一家玉器厂当学徒。学习中,王志亚常常付出了比常人更多的努力和血汗。闲暇时间,王志亚就会走访驻地的玉器厂和邻家雕刻师傅,目睹别人的各种图案设计,晚上加班加点一点点画在纸上仔细琢磨学习。有时候,为了使设计与操作跃然于心,王志亚自己挖来泥巴动手捏造各种人物、花鸟动物、山水建筑等。功夫不负有心人,历经艰苦努力,王志亚在玉料的设计雕刻上有了自己的体会和感觉。

初生牛犊不畏虎,敢于争议获赞评。1995年3月,玉器厂师傅把一件切好的翡翠玉料交给王志亚,依据翘色准备雕刻一件《万马奔腾》的作品。疏可做马,密不透风。整个设计定格下来后,王志亚看着图纸与玉料反复斟酌思考。在保留与去舍两匹马的问题上,王志亚与师傅之间产生的不同的看法。交流中,由于玉料比较好,师傅不想做出去舍。王志亚却一直坚持建议去掉,这样作品更能展现出万马奔腾的磅礴气势。反复交流后,在场的师傅们最终选择了王志亚的意见。经过4个多月的雕刻,一件主题突出、气势磅礴的万马奔腾的场面跃然眼前,作品受到了厂领导和师傅们的一直肯定。同时更加坚定了从事玉雕这一工艺的信心。经过三年多的学习,王志亚雕刻动物也有了坚实的基础和实力。

虚心——玉石雕刻艺无止径

1996年,由于受市场的影响再加上经营不理想。玉器厂解散后,厂里的40多名师傅工人纷纷各找出路。

“雕刻艺术上学习是无止径的。”师傅贾国莲临走时叮嘱王志亚“你还年轻,不要放弃这门艺术,更不能仅仅满足于动物雕的可以就行了”。王志亚把师傅的这句话深深地印在心里。回到家后,他专门抽出时间深入到石佛寺市场了解行情得知,现在动物类的玉雕作品没有花鸟类作品走俏。于是,王志亚把所有的精力放在了花鸟雕刻学习中。有时在家里一坐就是一整天,经常是一边看书一边吃饭不停地摸索着。

期间,贾老师先后10多次登门,在图案的设计、玉料的画图及刀工使用上,贾老师时常手把手地指导。在家的二三年时间里,经过不懈努力,起初以为玉雕这条路几乎断了一样的王志亚,没有想到自己可以设计、自己雕刻,并且到达了一定的水平。 2000年秋,镇平县的玉雕市场随着发展规模逐渐壮大,整个氛围日趋浓厚,王志亚在县城小店村租下了一间房屋搞玉器加工。玉料加工时,王志亚针对不同的玉石原料从来没有考虑过适应不适应,均用“S”型构图方法去设计和雕刻。结果,在镇平县玉雕界“泰斗”陆明军老师面前碰了壁。王志亚在创作瓜果类作品《秋实》中,惯性的思维对玉石原料进行“S”型构图。陆老师看了以后,现场进行了指点并建议用”C”型构图,同时利用玉料的翘色做了两只翠绿色的小鸟,一下子使整个作品主题突出、活灵活现。真可谓,老师的教诲一语惊醒梦中人,

事后,陆老师对王志亚讲道,“你很年轻,做这一行时间短,虽有一定的功底,但在设计方面还处于初级阶段。在作品设计时一定要注重构图原理。对于启承转合、‘十’字构图、‘C’字构图等要有更深的了解和理解。不同的玉石原料有着不同的构图原理,掌握了解这些构图原理的基础上作出及时调整,你才能够雕刻出更出色的作品。”有了玉雕界前辈及同们老师的点滴指导,王志亚对玉石有了更深的理解与热爱。同时,王志亚的雕刻加工活儿也不断受到大家的接受与喜爱,生意也经营的风声水起。

坚持——缘于对艺术的热爱

2002年左右,独玉市场迎来了第一个繁荣发展的春天。由于独玉色泽丰富,翘色突出,创作空间广阔,工艺更能够做细做精。王志亚带着4--5位学徒一边加工一边进料自己设计创作。

正准备要大刀阔斧干一场时,2003年年初,全国上下发生“非典”,整个玉器行业一下子进入低谷。雕刻的玉器不是卖不出去就是卖了之后还不保本,带的几位学徒也逐渐从事别的行业,接的加工活儿几乎为零。

工作与生活处在极其困难时刻,远在郑州的一位亲戚开了一家机械加工厂,需要一名有一定能力的管理人才。当得知王志亚的情况后,他先后两次从郑州来到镇平找其谈话,并以每月5000元的工资,邀请去帮助管理。面对如此好的条件,那一刻王志亚真的动过心。可是,反来履去一想,如果去到郑州工作待遇的确不错,那么自己喜欢的职业,多年来的辛苦努力与学习岂不是白白浪费了。在艰苦的决择中,王志亚顶住来各生活的各种压力艰苦地坚持了下来。

2005年夏,王志亚解散了自己的加工厂,经朋友介绍来到了“玉神”公司学习深造。在新的环境里,各位设计师对传统的山水、花鸟、人物注入新的生命与活力,这里的团队更注重发挥其才和创造空间。王志亚就像一名小学生一样向大师们学习设计的理念和对作品的理解和把握。半年后,公司经过层层考核后,王志亚担任了山水设计的总监。王志亚针对独玉玉料翘色的利用与理解的理念也有了更深层次的提升,创作的作品《美女如云》被省科技厅评为“翘色翘形研究与运用”二等奖,在2006年第四届玉雕节上被评为银奖。

如今,当问起这段历程时,王志亚无不感慨地说,“对于玉雕,因为热爱才有了坚持。有了坚持才有了今天省级玉雕大师的荣誉。”在问起对当前玉雕市场的看法时,他极赋诗意地说:“冬天到了,春天还会远吗。” 创新——传承发展玉雕艺术 相当长的一段时期,在玉器市场上,传统的独玉山水作品几乎都是圆雕工艺。用行业上的一名话来说,“松木下面站着一个老者,恼着脸在看山。”时常是独玉特有的内涵与魅力,现行的工艺水准根本无法表达出来。浪费了玉料,浪费了时间,工艺作品也难有收藏,更难有好的行情。

王志亚就如何打破传统山水的工艺一度陷入深深的沉思中。为了打破劲固、扩展思路、激活灵感,2006年入秋,王志亚数次深入到北京、苏州、郑州、景德镇、南阳等地,大量地学习吸收借鉴国画、瓷器、刺绣等姊妹工艺的相关知识技术。在不断的探索实践中,王志亚感悟到,水墨山水这一现代艺术更适应大众的审美观。如果将这一艺术与独玉的特性有机相融,创作的作品岂不是更有生命力。更为重要的是独玉色彩及硬度的不断变化,适合了水墨山水艺术的表现手法,这也是独玉区别于其它玉种的重要特点。

思路和理念定格之后,王志亚大胆地开始了实践创作。针对一块26CM×23CM×5.5CM的黑白青相间的独玉,王志亚研究了足足半个月还没有迟迟动工。玉料去皮后,王志亚眼前一亮,色泽符合水墨山水的色彩搭配,感觉非常的好。大脑深处,一轮弯月隐隐地藏于云涧,稍稍露出的月芽照亮了周边洁白的云彩,远处一望无际的山林显得一片昏暗,一位老人坐在树下的石凳上独自饮酒,另一位老者举头望月若有所思的构思跃然于心。图案设计出来后,有的同事不由说道,这不是“望月”。在雕琢过程中,视角与意境更加浓烈。作品创作出来后,王志亚不断审视作品反复思考,《望月》显得太直白和通俗,《月是故乡明》这一富有诗情画意的名字更能体会出作品宁静、深邃的意境。

作品在展示过程中,北京一位资深的收藏者一眼看到这一作品便久久不愿离去,一件作品被审视了20多分钟后,以6万元的价格购走。并感慨地说,“这才是独玉雕刻发展的真正方向。”随着水墨山水在独玉创作中的普及运用,自以此后,不起眼不值钱的黑白料现在已经是好多倍的增加。

2007年春,王志亚尝试着把水墨山水艺术运用到现实题材中。一块放置了五六年之久的料子去皮后,色泽杂乱,黑白分布不规律,行家一眼就会认准是一低档玉料。

选择什么样的题材更合适?王志亚看着玉料心里是一片茫然。王志亚在查阅资料时看到了《红旗渠》画卷,联想到了现实题材。一次偶然的机会,韩红的流行歌曲《天路》悠扬的歌声飘入耳畔。王志亚立即胸有成竹地定格下来。开始不停地查阅西藏的历史文化、建筑风格、了解布达拉宫建筑风格等。之后,他运用水墨山水的浮雕手法,近大远小、层层推进的雕刻原理,历经3个多月的雕刻,作品《天路》成功问世。在河南电视台“华豫之门”栏目走近各地市“文化支柱产业”这一节目中,《天路》入选三件代表作品之一。并得到了评委二月河的高度评价:像独玉做现实题材的作品,运用这一玉雕手法完美结合,十分罕见。 为了更好地传承创新玉雕工艺,2011年3月,王志亚成立了“志雅美玉”创作室,在水墨山水工艺传承延伸的同时,经过大胆实践又开创了彩墨山水雕刻。彩墨山水雕刻更加突出了人文气息,给人的视角力更加丰富和新鲜,更能够体现出独玉色泽丰富、玉质细腻等优点。这一时期创作的《春江帆影》、《江南水乡》、《烟雨如画》、《丝路驼铃》等作品相继获得各种奖项的金银奖。

展望未来,王志亚说:“今后,我将进一步理顺独玉雕刻艺术的理念,形成一整套行之有效的艺术体系,同时创作出更多优秀的作品,传承和发扬好玉文化。”

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!