长城网·冀云客户端记者 武海笑 刘婕影

走进孙殿国的玉雕工作室,66岁的他正专注于一块带皮的和田玉原料。他手中的刻刀如灵蛇游走,在斑驳的玉皮上雕琢出一只振翅欲飞的蝴蝶。

玉雕《耄耋富贵》。长城网·冀云客户端记者 武海笑 摄

“细观玉轩吟,一生良苦心。雕琢复雕琢,片玉万黄金。”这首唐代诗人王冕的《题画梅》,道尽了玉雕艺术的精髓。玉雕是中国最古老的雕刻技艺之一,也是“燕京八绝”之一,其工艺之精湛、构思之奇巧,令世人叹为观止。良渚文化的玉琮、汉代的金缕玉衣,无不彰显着玉文化的博大精深。

孙殿国正在雕刻玉雕。长城网·冀云客户端记者 武海笑 摄

孙殿国与玉雕渊源颇深,其家传玉雕技艺可追溯到清朝时期。4岁时,他便在祖父的工坊里玩耍,看着一块块璞玉在长辈手中蜕变。“看到原本普普通通的石头,经长辈的手一点点变成好看的物件,就觉得很神奇,自己也想学。从小,玉雕这事儿就在我心里扎了根。”14岁正式入行后,他师从仿古玉雕第二代传人陈洪泽,系统学习玉雕技艺。“如今,我已经和玉雕打了整整50年交道。”

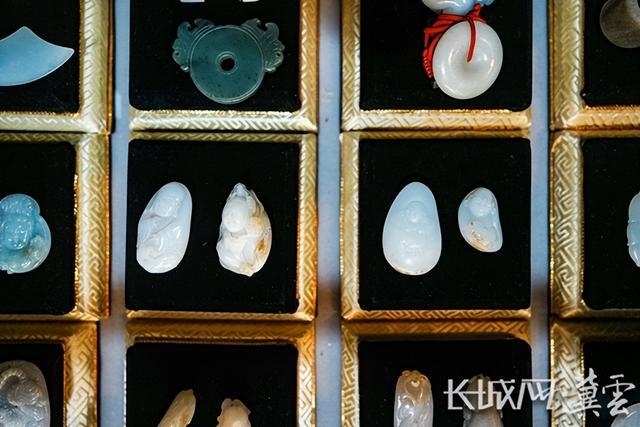

孙殿国玉雕作品。长城网·冀云客户端记者 武海笑 摄

一件精美的玉雕工艺品要经过选料、开料、设计、雕刻、抛光等环节。在孙殿国看来,玉雕不仅是技艺,更是修行。“玉不琢不成器,人不磨不成才。每一刀下去,都要心无旁骛,每一次打磨,都是在修炼心性。”

50年的雕琢生涯,让这位非物质文化遗产代表性项目传承人深谙“玉必有工,工必有意,意必吉祥”的真谛,更将“化瑕为瑜”的技艺推向新高度。

孙殿国俏色玉雕作品。长城网·冀云客户端记者 武海笑 摄

在孙殿国的工坊里,一件名为《耄耋富贵》的俏色作品格外引人注目。他将纯净洁白的玉体作为主调,精雕细琢一朵雍容典雅的牡丹,花瓣层次丰富,尽显国色天香之姿。而玉石上天然分布的黄色与黑色,在他手中迎来了神奇蜕变,幻化成一只灵动俏皮的猫和一只轻盈飞舞的蝴蝶。

不仅如此,孙殿国巧用“耄”与“猫”“耋”与“蝶”的谐音,不着痕迹地将长寿、富贵、平安这些美好的祝愿,深深融入作品之中,赋予了玉石全新的生命力与文化内涵。

孙殿国玉雕作品。长城网·冀云客户端记者 武海笑 摄

“这块料子原本被认为是废料,但我看到那抹黄色时,就想到了活泼可爱的猫,脑海里瞬间浮现出猫蝶嬉戏、牡丹盛放的画面。”正是这份独到的眼光与大胆的创作思路,成就了这件令人拍案叫绝的《耄耋富贵》。

这种化腐朽为神奇的能力,源于孙殿国对玉雕的矢志不渝。“每块玉都是独一无二的,匠人要做的,是用自己的所思所学赋予它鲜活的生命。”为了能将玉石的独特之处淋漓尽致地展现,他常常对着一块料子琢磨数周,甚至数月,直到灵感乍现。

孙殿国玉雕作品。长城网·冀云客户端记者 武海笑 摄

如今,66岁的他依然坚持每天亲自雕琢。“机器可以复制形状,但复制不了温度。玉雕的灵魂,永远在于匠人的指尖。”他希望通过自己的努力,让更多人了解玉雕背后的文化密码,让这门千年技艺在新时代焕发新生。

孙殿国玉雕作品。长城网·冀云客户端记者 武海笑 摄

从璞玉到重器,从瑕疵到独特,孙殿国用50年光阴诠释了什么是“匠人精神”。他的刻刀下,不仅诞生了一件件巧夺天工的艺术品,更刻画出了中国传统手工艺人对文化传承的执着与热爱。

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!