玉是中华古老文化的重要载体,玉文化是中华民族传统文化的最重要的构成,从新石器时期远古的通灵“神玉”,到象征帝王皇权的“王玉”,再到儒家文化的精神支柱,到现在的玉雕文化遍布华夏的“民玉”,玉总是与我们的先祖相生相伴。

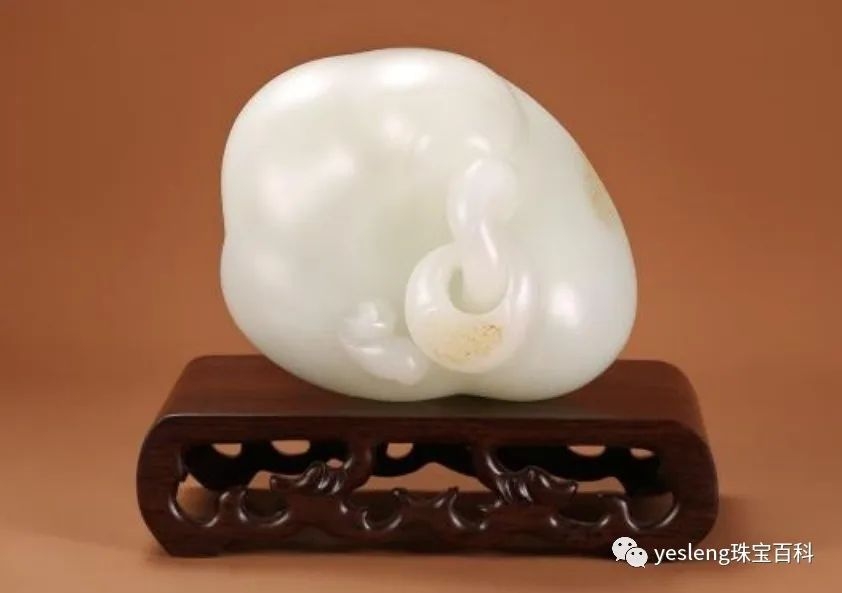

《太极之先》

动与静玉雕艺术创作之美,这件作品名为《太极之先》,表现了在太极未形成时的混沌状态,上部为“圆环”为动,下部为“方”为静,一动一静,阴阳蛰伏交感,变化出宇宙万物的美妙意向。这件作品要从不同角度观赏,似圆非圆,圆中有方,方圆有致,方而不割。

《太极之先》

动与静玉雕艺术创作之美,这件作品名为《太极之先》,表现了在太极未形成时的混沌状态,上部为“圆环”为动,下部为“方”为静,一动一静,阴阳蛰伏交感,变化出宇宙万物的美妙意向。这件作品要从不同角度观赏,似圆非圆,圆中有方,方圆有致,方而不割。

中国是世界上唯一将玉与人性格相共融的国家,国人爱玉,同倡导性格温和内敛有关,玉亦代表着国人崇尚的性格特点。我国近万年的玉石文化主要以和田玉为载体,它是中华民族文化宝库中的珍贵遗产和艺术瑰宝,具有极其深厚的文化底蕴。

古代先贤以玉德作为君子处世为人的道德准则。将和田玉的天性与人的德行打通贯穿,是我国古代伟大的思想建树。和田玉的精神内涵已经渗透到我们整个民族的血液和骨骼,也形成了中华民族文化的重要构成。

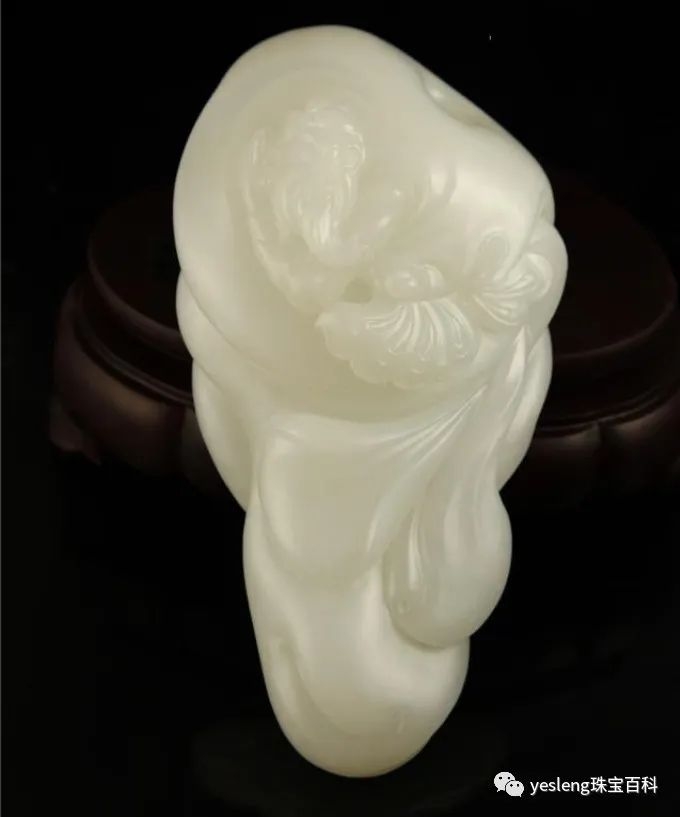

《三生万物》 道生一,一生二,二生三,三生万物。道法自然,“自然”即“道”,大道至简,大道无形,顺应自然,不过于刻意。大胆创新,打破传统壶的造型, 以玉石的天然造型为壶身,静态的壶与动态的链条如阴阳动静之变,链子上的三环代表“三生”,壶用来盛水,水又可滋养万物。这便是“三生万物”创作概念的体现。

马学武先生在从事玉雕事业的40余年,对和田玉的理解也日渐透彻,逐渐感悟到和田玉的生命之韵,他以为中国传统哲学中天人合一的理论同样适合和田玉雕的创作,那就是充分调动我们的艺术手段,淋漓尽致地展现和田玉的天然美感,探索正真意义上的玉道,这也是马学武大师为之奋斗的目标。

↑《太极五行》一、传统玉雕文化在继承中的弊端

↑《太极五行》一、传统玉雕文化在继承中的弊端

在古代没有科学的地质学和矿物学,也缺乏象今天这样的科学知识与手段,古人对和田玉的物理性质的认识是自然片面的,这是受人类社会发展所制约的。

↑《万年红》

在神玉与王玉时期,玉雕前辈的创作都受到严格的传承与统治阶级和封建社会的束缚,完全不能按照自己的想法创作出有思想的艺术作品,甚至不许前辈们在自己的作品上留下名字。

《从远古的神玉王玉到当代的辟邪祈福》

稍微注意一下我们不难发现,玉鼎也好、玉炉也好,以及玉瓶等等,都是按照青铜器的样式和风格去雕琢的,这里完全忽视了青铜和玉石两者材质的根本区别和特性。青铜器艺术靠冶炼制成,和田玉艺术靠雕琢去完成,两者是“两股道上跑的车,走的不是一条路”。

《六器礼天地四方-璧、琮、圭、琥、璜、璋》

↑《九龙罐》 龙生九子,其禀各异,风涌而聚,云雷齐发,充盈撼天动地的宏伟气势,高超的工艺彰显的是尊贵气质,美玉为主,雕工为辅,细润的完美玉质饱含的是典雅风仪。也只有品质绝佳的美玉配上创作者博大的眼界胸襟才能把龙的那种腾跃四海的勃勃生机展现,只一眼,便再也难以忘怀这九龙齐腾的图景。

任何门类的艺术都有自己显著的特征和应当遵循的规律,各有各自的创作方法和道路,要“因材施艺”。青铜器以矿石为原料经冶炼、翻砂制成,瓷器以硅酸岩为原料经烧制而成,字画则以笔墨为原料进行创作,而玉雕则以稀有资源玉石为原料进行雕琢。各门类的艺术之间进行相互学习借鉴是必要的,但完全照搬、克隆,失去自己的特点,失去自我,没有自己的道自然是万万不可的。

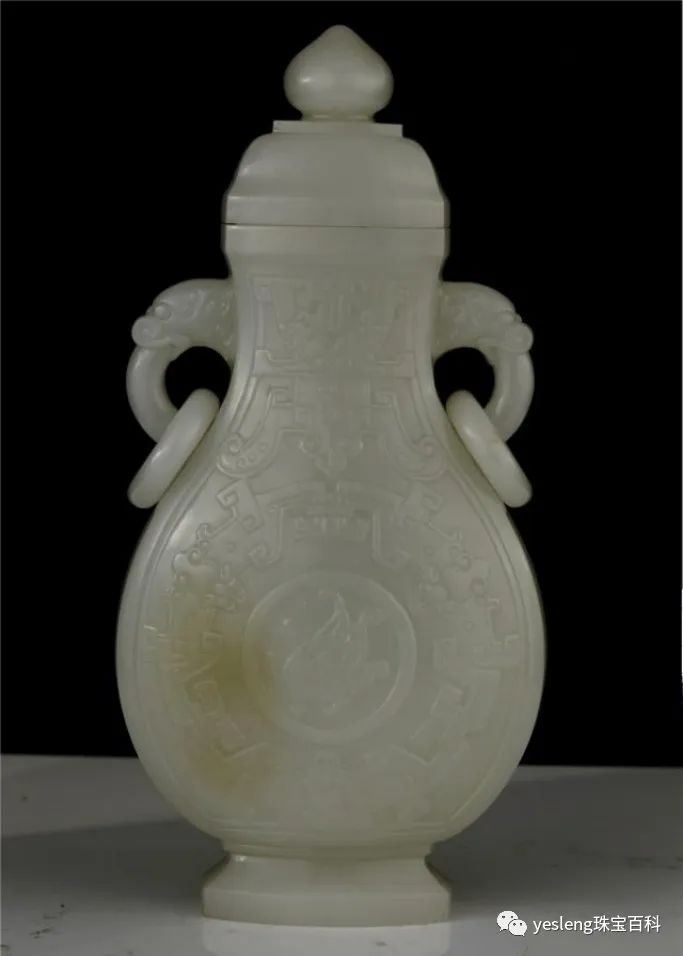

《五福捧寿瓶》 这个白玉瓶上用古简的手法活灵活现地还原了瑞兽形象,让你感觉福瑞似乎也是鲜活可触的。细腻的玉质将白玉的油润愈发表现了出来,就整体来看,这樽福瓶把玉的柔美和阳刚做了最恰到好处的中和,让人看上去心旷神怡。

从历史的角度上来看,和田玉是展现中国传统文化的佼佼者;在艺术创作的角度上来看,和田玉的创作却存在弊病,试想,几千年来,和田玉的雕法一直模仿青铜器,实际上为青铜器作了陪衬和嫁衣,这是以前的历史环境所造成的,而现如今,古代先贤受限制的思想束缚已经被打破,我们要在继承中国传统玉雕的基础上,破茧成蝶,创作出传承中国传统文化同时具有时代感的新时代玉雕作品。和田玉雕有没有自己的道,这条道又在哪里,这不是我们玉雕人应当深思和回答的问题。

↑《鼎章(问鼎天下)》 中国传统玉雕,讲究借物言意,从传统的角度去欣赏,这件作品是一个西周方鼎,取问鼎天下之意。鼎足部分,下为木,上为火,木在火中燃烧,是国家兴旺之意。从文化角度去欣赏,这是一件表现意象,气韵,内涵的作品,是周易美学与中国印章文化的一次结合。作品以鼎为器型,鼎口朝天为印章,使用时需将鼎翻转后扶正,作品核心创作理念---周易鼎卦初六鼎颠趾,利出否,得妾以其子,无咎。鼎卦是亨通吉祥之兆,这一爻的原义为:鼎翻倒,倒出旧东西,才能去容纳新事物,如娶妾得子,母以子贵,喜事连连。在更高意义的哲学层面,鼎卦所代表的鼎故革新,孕育着非凡的东方智慧,需要时常吐故纳新,不断改变与进步。

当代,相当多的玉雕作品依旧师法古人,表现的循规蹈矩,以工为美的形象刻画,过多的重视形似而忽略了神似,过多的重视了技术水平而忽略了创作艺术。而这恰恰是和田玉有雕工,无艺术的表现。“厚古薄新”、“重材轻艺”地吃老本,只能制作一些雷同重复,千款一面的作品,而丧失和田玉“大道自然”的求真本色。

↑《月兔如意手镯》

月兔携带着瑞气刚从祥云里探出头来,一脸调皮活泼的表情。白玉润泽的色彩给它全身镀上了一道道圣洁的光辉。素手锆腕,配上这一束月光,与玉兔喁喁私语,该是多么美好。

↑《月兔如意手镯》

月兔携带着瑞气刚从祥云里探出头来,一脸调皮活泼的表情。白玉润泽的色彩给它全身镀上了一道道圣洁的光辉。素手锆腕,配上这一束月光,与玉兔喁喁私语,该是多么美好。

二、和田玉的基本特征和天然本色

和田玉除了古人赋予“德”的意义之外,还具有柔韧性、油润性、生命性、触摸感、年轻感、声音美与憨态感七大特征。

1、柔韧性

和田玉是以“脂”为美。从地质学角度来讲,和田玉属透闪石,其内部结构呈毛毡状,有韧性,有润感,如人体肌肉的纤维,是世界上柔韧性最好的玉种。

2、油润性

即具有油脂(脂肪)光泽,给人以滋润柔和之感,是古人所谓的“温润而泽”,羊脂玉就是以玉滋润如羊脂一样而驰名天下。

↑《一路得财》

↑《一路得财》

采用表意方法,将传统题材“白菜,鞋子”组合,白菜取谐音“百财”鞋子取谐音“和谐”,也可表意“一路走来”,将“一路发财”的寓意融汇其中,和谐生财,财运接踵而至,富足绵绵。

3、生命感

和田玉有一种特殊的温润感,温和润都是与生命密切相连。古人都把和田玉视为“真玉”,把玉体视为“肌肤”,把玉质叫做“肉”,深信玉是有生命灵性的。

↑《承前启后》2011中国玉石雕刻“天工奖”金奖

真正的壶应该是有生命的,马学武大师设计的玉壶完全是根据玉石的天然原貌,壶嘴和柄再也不是那规矩刻板的样子,让你疑心那就是天然长成的原貌,那就是真正有生命的壶的样子,壶的前方雕琢着古朴的回文,暗示着它承接来自远古的传统,壶的柄部是一个结,意味着承接之后的总结与融合,大面积的留白与柔和的线条在光影下完美的交融,承接了过去,开启了未来。

4、触摸感

和田玉的柔韧性和油润性极好,这就有了触摸把玩的得天独厚的条件。再者,和田玉体如凝脂,温和柔韧,更适合人们贴身佩戴。其实我们的先民早已认识的“盘玉”,就是触摸的一个重要把玩的方法,“盘”就是揉搓抚摩,就是肌肤的触摸。古人从爱玉、戴玉、藏玉到“盘玉”,这是对和田玉特殊功能的层次的理解,也是对和田玉特性深层次的开发。

↑《祝寿壶》 福如东海长流水,寿比南山不老松。

中国有祝寿的传统,祝寿的艺术。这把壶用和田籽料以“竹子”为原素艺术抽象化的雕琢成兽形壶,取“祝寿”之意,“竹子”虚怀若谷,虚心温雅,表现高风亮节的品格,“寿”所表现了人们寄希望生命永恒。整体壶形饱满,一气呵成有力道,富有生命活力。

5、年轻感

古人很早就将和田玉用于打击乐器的制作,和田玉制成德玉磬,敲击时发出的声音清越绵长,如金磬之余响,绝而复起,残音沉远,徐徐方尽。这种声音美妙、动听,富有寓意,好比君子的言辞。

↑和田青玉编磬(台湾玉友收藏)

↑和田青玉编磬(台湾玉友收藏)

7、憨态感

和田玉的比重大于一般石头,密度也极高,给人以厚重、憨实和磅礴大气之感,她与玲珑剔透恰恰相对,水火不能相融。因此,它不宜表现那种细致,孔穴明晰,结构奇巧,特别是镂空、微雕、线雕工艺,这也是因为和田玉不易表现细致错落的层次感。

↑《道法自然》

玉者善人之宝,不善人之所宝。作品采用的一块和田玉籽料恰似一“道”字,因料施艺,顺其自然雕琢一把壶,壶身保留了籽料的大块皮色,壶形浑然天成,以原料本质的美与人文思想的抽象艺术,体现意与象的本质,表现自然和谐的美。

三、如何艺术地展现和田玉的天然美感

我们了解了和田玉的基本特征和天然本色,也知道了和田玉的这种特质源自哪里,下一步要做的就是紧紧围绕和田玉的七大特征,千方百计地调动我们的创作思维和表现手法,淋漓尽致地展现和田玉的天然美感和艺术价值。结合我近40年的玉雕经历和实践,我认为和田玉雕创作应当遵循“三·七”定律和“五大要素”,可作为当下玉雕创作的一种尝试,供同行斧正、参考。

↑《玉柱擎天》

以太极为核心的天道观,以诚为本的人道观,贯通于天地。作品以和田籽料为原料,雕琢了一枚带有太极图案的柱形印章,玉柱贯通上至于天下至于人,把天与人融合在一起,与天地相应,与万物和谐。

“三·七”定律着重于玉雕设计上的考量,即:“三分形似,七分神似;三分皮色,七分玉体;三分细腻,七分流畅;三分铺,七分主;三分眼,七分玉”。

1、“三分形似,七分神似”

将中庸文化中“和”的思想融入到玉雕的创作中,尊重玉石生命的和谐感,在点与面的交汇中,最大化放大玉石天然的美,灵秀的美、拙朴的美、粗旷的美。虽粗旷,却有形立;虽简约,却有情趣;虽点缀,却传神韵。

雕琢的真谛,不在于追求形象的完美和逼真,但必须在神态上出神入化。这也体现了中国中庸文化中“形为表、艺为趣、神为魂”的审美观。

↑《展望》 这件作品在创作上采用“三分形似,七分神似”“三分雕,七分素”的特点,外静内动,透出一股傲世天下之势。

2、“三分皮色,七分玉体”

“三分皮色,七分玉体”告诉我们一个事实,那就是玉为七,皮为三,赏玉质才是目的,在以往的雕刻中,皮是被作为瑕疵是要被被剔除的。

和田玉先有玉,后有皮,玉是体,皮是衣。和田玉的美主要蕴含在自身的“体”中,而不在皮色上,皮色只是和田玉籽料的标志,雕琢不可为了体现皮色美而损害和田玉的天然质感。

↑浑然天成扳指

↑浑然天成扳指

3、“三分细腻,七分流畅”

细腻的雕琢在玉体上只能占三分,多了会使作品“刀痕累累”、“体无完肤”。七分流畅的大线条是用动态、简约的手法,把和田玉的自然之美,动感之美、阳刚之美、生命感、年轻感表现出来,而又不伤害七分的天然玉体

4、“三分铺,七分主”

这里的“三”要为“七”服务。强调以玉为主体,雕为铺。在雕琢上要把握一个度,无论景还是物,在玉的整体面上,用三分做点缀衬托,是锦上添花,而不能喧宾夺主。大凡传世的好作品,多是“三分铺,七分主”的典型代表。

↑《梦蝶》

蝴蝶的形象在这里已然和人像一般比例,虽然是梦,却丝毫没有梦境的扑朔迷离。什么是真实的?梦还是蝴蝶?庄周还是蝴蝶?当梦足够清晰和实在的时候,人就没有任何能力知道自己是在做梦。但毋庸置疑的是,美好的事情,无论是否真实,都让人无法忘怀。

↑《梦蝶》

蝴蝶的形象在这里已然和人像一般比例,虽然是梦,却丝毫没有梦境的扑朔迷离。什么是真实的?梦还是蝴蝶?庄周还是蝴蝶?当梦足够清晰和实在的时候,人就没有任何能力知道自己是在做梦。但毋庸置疑的是,美好的事情,无论是否真实,都让人无法忘怀。

5、“三分眼,七分玉”

在玉雕中,打眼也同样大有讲究。眼打在什么位置,打多大,打多少,都直接关系到玉雕作品比例与完美。如果一件作品上打眼超过了作品体积的30%,那么就会损害和田玉的自然之美,一件比例协调,重力均衡的玉雕作品才能体现玉雕作品的大气、意境、神韵,“琢”无痕而显生命力。

↑《太极壶》

作品名为:太极仙境,依据玉石质地,瑕疵,一路抽丝剥茧似看见一柄饱满圆润器型的仙境之壶,正隐于自然乱相中,作品于是脱颖而出。太极从无极而生,自无形到有形,再到明朗,这是“太极仙境”的由来。以阴阳线条,集太极S曲线,均衡对称之形,阴阳中和之美,刚柔之态,动静之雅于一身,塑其魂魄。

↑《太极壶》

作品名为:太极仙境,依据玉石质地,瑕疵,一路抽丝剥茧似看见一柄饱满圆润器型的仙境之壶,正隐于自然乱相中,作品于是脱颖而出。太极从无极而生,自无形到有形,再到明朗,这是“太极仙境”的由来。以阴阳线条,集太极S曲线,均衡对称之形,阴阳中和之美,刚柔之态,动静之雅于一身,塑其魂魄。

四、和田玉雕作品在创新中还应遵循以下“五大要素”。

1、阳刚之气

和田玉的力量和大线条的美表现于阳刚之气,和田玉的阳刚之气是一种壮美,其形态具有粗犷、浑厚、憨拙的气韵,从物理里特性上它硬度大,而它精神上所体现的阳刚之气,更贴切中华民族,谦逊,内敛的性格,至坚至强,朴实无华。

↑《君子之交》

一只优雅的兰花御风绽放,空气中仿佛飘荡着馥郁的芳香。虽然生在幽谷,但兰花那蓬勃怒放的姿态说明,它是真真正正的爱着山谷,爱着静谧 。这和君子的品性何其相似,洁身自好,清清爽爽。与它相识相交,虽然平平淡淡,但也唯有这样的交往才能情深意长,天长地久。

↑《君子之交》

一只优雅的兰花御风绽放,空气中仿佛飘荡着馥郁的芳香。虽然生在幽谷,但兰花那蓬勃怒放的姿态说明,它是真真正正的爱着山谷,爱着静谧 。这和君子的品性何其相似,洁身自好,清清爽爽。与它相识相交,虽然平平淡淡,但也唯有这样的交往才能情深意长,天长地久。

2、阴柔之美

举世无双的柔韧性和精美绝伦的天生丽质是和田玉阴柔之美的集中表现,和田玉质地细腻温润,它的柔韧性和油润性为世界玉种之冠,其年轻的肌肤感和阴柔之美让人充满爱意。在阴柔之美中,读懂玉仁、玉洁的品德,在表现阴柔之美时,更体现和田玉刚柔并济的特性。

3、动感之美

和田玉是有生命的,玉雕艺术创作者的责任之一,是把和田玉的动感和生命活力表现出来。流畅的线条,能较好地表现其生命的动感、青春与活力。和田玉雕在表现上宜动不宜静,宜简不宜繁,宜少不宜多。即使雕琢静物,也应尽量表现出动感,让玉活起来,葆有生命的魅力。

↑《动静有常》

这件作品的创作灵感,原自《周易-系辞上》:动静有常,刚柔断矣。世间万物之美,是一种阴阳变化的美。作品用一根动态的链条,链接两块圆形和田玉,大的寓意天和宇宙,小的寓意地与万物,以人文雕琢的太极纹和自然皮色之美糅合,形成这件作品的主题:世间万物自有发展规律。古人佩玉,为立德修身,以玉之品格,时刻提醒约束自我德行与修养。痛苦的根源是无穷无尽的欲望,能悟得“动静有常,念止于心”

↑《动静有常》

这件作品的创作灵感,原自《周易-系辞上》:动静有常,刚柔断矣。世间万物之美,是一种阴阳变化的美。作品用一根动态的链条,链接两块圆形和田玉,大的寓意天和宇宙,小的寓意地与万物,以人文雕琢的太极纹和自然皮色之美糅合,形成这件作品的主题:世间万物自有发展规律。古人佩玉,为立德修身,以玉之品格,时刻提醒约束自我德行与修养。痛苦的根源是无穷无尽的欲望,能悟得“动静有常,念止于心”

4、内在之美

灵玉无色,和田玉品质无与伦比,没有色彩缤纷的媚态。和田玉的美,不以色示人,不以色悦目,不以色为贵。它表里如一,秀外慧中,是外在美与心灵美的完美统一。和田玉的内在美的体现,需要玉雕师在外在的有形物质上,附加内在的文化寓意,使观者欣赏到和田玉丰富的内在美。

5、科学性

和田玉是稀缺资源,非常珍贵,在古代只有封建统治者才能拥有。而他们在制作玉器时是不计原料成本的。比如,做一个10公斤重的鼎可能用去几倍于鼎的玉石原料,浪费严重。就当今而言,做规矩的玉器用的材料也很大,成品的个头却很小,这与和田玉原料稀缺珍贵的现实不相称的,是很不科学的,这种状况必须改变。玉雕创作讲科学性,就是在生产创作的材料、技术方面最大限度地节约玉料,充分利用玉料,杜绝玉料的浪费。特别是在当前,和田玉原料的价格一再上涨,节约用料更重要。

↑《同喜壶》2010年中国玉石雕刻"天工奖"金奖 立体感和层次感是玉雕最需要表达的东西,马学武大师在这个领悟可谓天马行空、不拘一格,引领创新的先锋,原料细腻柔和,雕工有简有繁,人物刻画细致入微,选择性的留白,则体现出内涵与意境。雕与不雕、大面与小线条,这些比例拿捏准确,神形兼备可谓是天人合一。毫无疑问,作品《同喜》融合了古今艺术的精髓。

综上所述,如果把艺术地展现和田玉的基本特征和天然美感作为我们玉雕人梦寐以求的战略目标,那么,“三·七”定律和“五大要求”则是为实现这一战略目标而采取的战术手段和方步步骤。

中国的玉雕文化要承前启后,需要在继承中创新,在创新中继承,我们玉雕人肩上担负着沉重的责任。这种责任之所以沉重,是因为我们要思考,我们要实践,我们要探索,真正意义上的玉道究竟在哪里?我并不愿意接受有人把我的玉雕理念和作品风格说成什么玉雕“派”,我只是想踏踏实实,老老实实,一步一个脚印地寻求那条“玉道”,创作出更多更好的玉雕作品,充分展示老天为我们造就的世上独一无二的和田玉的天然美感和艺术价值。

↑《黄河之水天上来》

诗人李白微昂着头,手抚摸着胡须,与奔腾的黄河之水融为一体,将黄河的宏大与人物渺小的身躯形成了强烈对比,凸显精神的崇高,生命的弱小。作品背面,用籽玉皮雕刻成从水浪中托举而出的书卷,让我由感而发:”诗中李太白,石中和田玉”,用和田美玉来表现对诗人李白的崇敬之情。

↑《黄河之水天上来》

诗人李白微昂着头,手抚摸着胡须,与奔腾的黄河之水融为一体,将黄河的宏大与人物渺小的身躯形成了强烈对比,凸显精神的崇高,生命的弱小。作品背面,用籽玉皮雕刻成从水浪中托举而出的书卷,让我由感而发:”诗中李太白,石中和田玉”,用和田美玉来表现对诗人李白的崇敬之情。

当今在玉雕界流行的南派也好,北派也好,还有什么别的派也好,无论你遵循什么样的创作思维,也无论你采取什么样表现手段和方法,只要透过你的作品可以领悟和田玉的基本特征和天然美感,并且能感受浓郁的文化气息,给人以艺术的享受,那么你的作品就是成功的,你的付出是有意义,有价值的。与此相反,你的作品是在消弱或者抹杀和田玉的基本特征和天然美感,你的手段和方法再高超,技艺再精湛,去没有真正挖掘出和田玉天然美感,只剩下了技艺的展示,却失去了通过创作艺术将和田玉的天然美感释放出来进而升华成有生命的艺术作品的机会。

↑《观天》 古人认为金蟾是吉祥之物,可以招财致富。古语讲【家有金蟾,财源绵绵】采用抽象艺术手法雕一金蟾造型的罐,金蟾与罐融为一体,动静结合形成柔中带刚,刚柔相济。

五、玉质、创意与技艺孰轻孰重

有人认为,衡量玉雕作品的优劣和价值,主要看原料和创意和雕工三大因素。而且,目前和田玉消费中,人们对和田玉雕作品的价值取向有两种观点,一种是重原料讲究天然,一种是重雕工讲究技艺的追求。我个人认为,这两种观点都都不是衡量一件作品价值的主要因素,其中,忽略了一条重要因素,那就是作品的创意。

↑《喜气洋洋》 登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱皆忘,把酒临风,其喜气洋洋者矣。作品运用艺术手法,借物喻人,将一只羊雕琢的昂首挺立,对美好生活充满希望。

玉质体现的是一种自然生成的地理环境和地质作用造成的基本特征,这一点是客观的,也是不会再变的,它是基础。质地优良的玉,它的天然特色比较鲜明,是创作好作品的先决条件。雕工是一种手段,它主要体现的是一种技术含量。而艺术创作,则是作品的主题思想,是指作品要传达什么样的思想观念和意境,它体现的是人文价值和社会赋予玉雕作品的内在价值。三者当中,艺术创作最为关键,发挥着主导作用。

《相恋相守》 手镯,又叫手环,是人类最早萌生的一种朦胧爱美意识的产物。这是一件再继承中追求创新之品,在构思时,放弃传统手镯圆条形,以链条与手环,寓意爱恋与守护,一实一虚,对立有和谐,构成了作品的核心主题“相恋相守”。环部以线条及弧面轻巧变化,保持玉石自然之美,做到技艺与天人合一。作品环环相扣,呈现出爱慕不舍,相恋相守的情感。

一个好的创意,要做到站立点高,思想性强,意境深远,富有新意,具有强烈的时代特色,它应当是作品的灵魂,比如说齐白石的书画,近年来市场价格居高不下,究其根本价值,不在于宣纸,墨水等画的载体,而在于思想上的艺术创作。还有些石雕,玻璃雕等艺术作品,其本质只是些石头,二氧化硅,并不值钱,可是经过了艺术创作,赋予了作品灵魂,身价就千万倍的上涨。也是作品真正的身价。质地和技艺要在艺术创作的统揽之下,相辅相成,彼此交相呼应,从而淋漓尽致地展示和田玉的美感。这里还要着重强调,传承技艺的目的是为了更好的艺术创作,继承-是为了创新,创新-是为了更好的继承!

六、玉雕创作中的“天人合一”

把最高的天道的合理性与人存在的合理性完全打通,是中国一个最基本的人文关怀。孟子讲四端:“恻隐之心人皆有之,是非之心人皆有之,羞恶之心人皆有之,是非之心人皆有之。”人一来到这个世界上就有了这些基本的东西,这就是与生俱来。但是仅仅有这些基本东西是不够的,这只是给了我们一个基础,要真正成为顶天立地的人,还要在这个基础上发扬光大,把伟大谱系的人文传承和每个人的教育修养结合起来,才是人真正的合理性,并且同时又是人的存在价值和使命。这就是中国传统哲学思想“天人合一”。

↑巜镇壶》 文化寓意:震卦卦象,以“云纹”“龙纹”表现,作品在创作上是以镇纸的形式展现,“震”与“镇”谐音,巜镇壶》由此而来。

和田玉是大自然的杰作,它的柔韧性、油润性、生命感、触摸感、年轻感、声音美、憨态感等这些特征也是先天固有的,造物主把如此美好独特的东西创造出来留给人类,是何等幸事。固有的美是一回事,真正认识它理解它的美是一回事,通过玉雕创作进一步挖掘和充分展示它的美,又是一回事。

面对天造美玉,人的责任主要有两点:一是用一双慧眼积极地发现和田玉的美,就是全面地认识玉,了解和田玉的特质和秉性;二是用我们的智慧和双手努力地表现和田玉的美。同时,用我们的艺,完善和衬托和田玉的美,使和田玉的美得以升华,从而把和田玉天然特质的合理性与人的艺术创作的合理性完全打通,真正实现玉雕创作的“天人合一”。

↑《玉柱擎天》 以太极为核心的天道观,以诚为本的人道观,贯通于天地。作品以和田籽料为原料,雕琢了一枚带有太极图案的柱形印章,玉柱贯通上至于天下至于人,把天与人融合在一起,与天地相应,与万物和谐。

在当代,如果要问和田玉到底应当怎么雕?其实它不是一个雕法问题,也不是一个技艺问题,更不是什么玉雕流派的风格差异问题。而是一个能不能还和田玉的本来面目的问题,是一个愿意不愿意回归玉道的问题。我们应该努力地去探索、寻找这条玉道,回归这条玉道。

(参考资料:马学武《论和田玉之美及琢玉技艺的创新发展》配图均为马学武大师作品)

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!