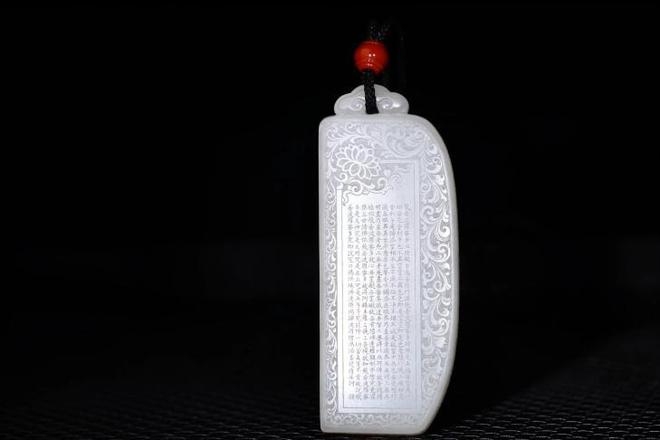

这是我们采访的第226位创业人物,创业即是人生,生命精彩待续…俗话说,“玉不琢不成器”。玉雕是玉石经加工雕琢后形成的精美工艺品,是中国最古老的雕刻品种之一。玉雕是我国国家级非物质文化遗产,也是中华民族对世界文化的贡献。

2005年,他步入玉雕行业,拜安徽省工艺美术大师潘文兵为师,学习传统工艺美术和玉石雕刻技艺技法,2009年艺成出师,只身来到苏州深造,期间得到多位名师的指导,技艺融入诸家之长,将徽派三雕之技法与苏工玉雕的意境巧妙地融合在一起。

他是韩庆龙,1988年出生于安徽安庆,如今已是我国著名玉雕艺术家、高级技师、江苏省玉雕大师、安徽省工艺美术名人。

下面我们聆听的玉雕大师——韩庆龙的故事:

01

从小父母的言传身教,是我最好的老师,更是我内心深处刻骨铭记的印记!

在我印象中,父亲一直就像一块玉,温润而坚强。在我小学时候,父亲在外面打工时右手被卷进机器里,整个右手掌被截掉,当时这对我们整个家庭来说无疑是晴天霹雳。

当然,最痛的还是父亲,失去右手手掌,意味着失去了一定的自理能力和活动能力,这对任何人来说,都需要极大的心理建设才能挺过去,但父亲他做到了。

有一次父亲正在睡觉,我无意中翻到了他枕头底下一封类似遗书的信。也是因为这封信,让我看到一个内心无比坚韧的父亲。

我依稀记得,父亲在信中写道:“我的手出事后,不能支撑起整个家庭。那我活着还有什么意义?但两个孩子这么小,如果真的走了,就能一了百了吗?为了他们,我必须顽强的活下去!”

后来,父亲开始试着用左手吃饭、坚持用左手写字,最后写得一手漂亮的字。父亲面对困难的这份决心,深深教会了我:没有过不去的事,只有过不去的心!

说起母亲,她在我心中,是无比坚强,拥有大格局的人。父亲出事后,很长一段时间,都是母亲独自撑起整个家庭的生计,但她从来没有一声怨言。她常常跟我们说:不管别人怎么看你,都要做好你自己。这句话也深深刻进了我的骨子里。

因此,在父母的耳濡目染下,我从小就跟自己说:在自己能做到的前提下,要多担当;在自己有能力的时候,要多一些回馈社会!

02

拜名师学玉雕

一刻的转念就是华丽的转身!

我跟玉雕的缘分早在中学时就结下了。

我有位要好的初中同学—史志宽,可以说他是我进入玉雕行业的额领路人。他上课的时候总是喜欢在课桌上雕刻,而我就是他忠实的“观众”!

从小到大,我学习成绩一直很好,小学到高中我都是班长。然而,我信奉鲁迅先生的一句话:“小孩子做什么事情都不能三心二意,要学就学个踏实,要玩就玩个痛快”,换言之,除了学习之外,我也挺爱玩的,也容易被新鲜的事物吸引。

高中那会儿,正是互联网刚刚兴起的时代,各种网络新事物、游戏吸引着我。高二开始,我经常晚上熬夜上网,白天上课睡觉,成绩一下子就掉到倒数,一落千丈。

或许,这也是命运对我的考验!人在年少无知的年纪,想法总是过于荒唐和幼稚,做事不计后果。但从自己的人生轨迹来看,我也非常感恩,如果没有这些经历,或许也就没有我在玉雕专业上的坚持。

史志宽同学初中毕业后就跟随他舅舅学玉雕,而他舅舅就是我的玉雕入门师父,是我的启蒙恩师—潘文兵。

师父是我们怀宁县的外派人才,从业40多年,是安徽工匠,安徽省工艺工艺美术大师、蚌埠市玉器加工技艺非遗代表性传承人、安徽省工艺美术学会玉石专业委员会副会长。作品多次获省部级大奖,被博物馆及影视明星成龙等诸多名人收藏。

如果从传承的角度来说,我算得上是传承师父手艺中相对踏实的一个徒弟。师父和师娘对我都很关照,时光飞逝,这一学就是五年多。

学徒的工作条件十分艰苦,夏天是风扇,冬天是煤炉。水泥地的操作间,冬天非常冷,玉雕工作又要常常接触冷水,手容易长冻疮。师父带的徒弟,前前后后有几十个,但学到后面正式成为弟子的很少,因为大部分人都半途而废了,而我算是师父第四个正式弟子。

想成就高超的玉雕技艺,需要长时间的打磨和积累经验,我深知这个道理,所以每天跟着师父和众师兄弟后面潜心钻研。从早到晚,我都在工作台前练习、研究,常常因为精益求精,偶尔也会弄伤自己,日复一日,五年的时间转眼就过去了,这五年为自己的玉雕艺术打下了夯实的基础。

03

蜕变之路

如同科学家想要攀登高峰一样,我也想攀登玉雕艺术新的高峰。

当然,我也深刻明白,师父领进门,修行在个人的道理。为了不断精进自己的玉雕专业,2009年中秋佳节前夕,我只身来到了中国近现代玉雕的福地——苏州。

上下求索的期间,还相继得到了蒋喜、赵显志、葛洪等众多玉雕界前辈的悉心指导,让我的玉雕创作水平达到了一个新高度。两年后,我便也在苏州创办了个人的玉雕工作室—妙玉堂。十年磨一剑,2021年1月16日,我在苏州梵融美术馆举办了个人玉雕艺术展。

玉雕创作是一个繁杂琐碎,细致入微的过程,然而最感动的就是自己的每一件作品,都能遇到欣赏之人。曾经有一位收藏家,让我印象特别深刻,他专程从徐州来到我工作室,他收藏了我那件独籽雕刻的观心挂件,后来也成了我工作室的常客,我们也结下了在玉雕上的不解之缘。

玉雕,不仅是一门艺术,也是人与人之间的一种审美观的交流。

(妙玉初见-个人玉雕艺术作品展)

(妙玉初见-个人玉雕艺术作品展)

04

个人成果

明代《天工开物》有载:良匠虽集京师,工巧则推苏郡。

从拜师入门的那一刻起,玉雕就已经悄然成了生命中不可或缺的一部分,而工作室就是我潜心创作的“小天地”!

每一件玉雕作品,不仅是独一无二的艺术表现形式,更是每个作者内心对艺术品鉴的一种缩影。

基于从业以来,我创作出了众多独具个人风格特色的玉雕作品,先后荣获“百花奖”、“神工奖”、“陆子冈杯”等近20余项行业内大奖。

其中,作品“莲语”更是获得了中国美术馆青睐,被收藏。

(与中国美术馆馆长吴为山合影)

(与中国美术馆馆长吴为山合影)

05

创新之路

明代《天工开物》曾盛赞苏州玉工:“良玉虽集京师,工巧则推苏郡”。有着数千年历史的苏州玉雕,以“空灵、飘逸、细腻、精巧”等特质名冠天下,自古以来便是我国传统工艺美术的重要组成。

我在作品中融合了徽派文化的清新与苏州工艺婉约气质,专攻“人物”题材的雕刻,在飘逸轻灵的刻划中,大胆创新造型,既有对传统工艺的尊崇,又洋溢着鲜明的时代特色。

佛教人物与民间传统故事人物题材占据其创作的主体,在代表作品《禅·缘》、《邀月·笑红尘》、《千里雄风》等中,皆可看到我在设计、造型、工艺等方面所具备的扎实功底,根植于民间传统的独特创作视角,以及兼容勃发的艺术自信。

我的作品以人物件见长,风格融海派与苏工之精髓,将玉石的原始之美与工艺之妙完美结合,日渐精进。

苏州玉雕艺术精炼之处我觉得一个字来概括是“妙”。

我前期学习的技法中在做细节时多是喜欢往深处去抠和镂,做的很具象,让人看一眼就知道是什么;而我理解的苏工更多时候不需要交代得那么清楚,追求的是神韵和意境,我的感受一个是做减法,一个是求神韵。

在这过程中我把徽派三雕的一些工艺技法和苏工的众多技法进行了融合。把诸家之长集于一身形成自已对于工艺技法精妙处的独到见解。后期妙玉堂工作室的一些作品有明显的体现。

正所谓:“有道无术,术尚可求,有术无道,止于术!”讲天地人,讲儒释道,最终就是“道法自然”这四个字,理解透了以后就觉得很多东西,看似冲突矛盾,实则是不同的维度。

包括对于万事万物的理解,内心的格局,对于人生深度理解的层次,都会在作品中表现出来!

06

玉之见闻

玉是真正美好的事物,这是我十几年对玉的认知,玉是大自然的馈赠,既是我们手上的一件作品,更是我们内心精神世界的体现。

玉雕,第一是“大玉不琢”。不琢就是这块玉足够完美。所谓的不琢并不是一点都不加工的意思,是我们尽量去减少雕工。

第二是“工不抢玉”,我们玉雕师只作为一个点缀,让玉显得灵气、精神。

玉的坚韧有两点,一个坚,一个韧,坚讲的是硬度,韧讲的是柔性。这就是玉的品性温润坚韧,和我们国学 “仁义礼智信温良恭俭让”的内涵很吻合。

然而,艺术需要承受孤独,但是艺术不能闭门造车,有交流才有进步,才能越来越好。在接下来的时间里,我希望有可能的话,能够在全国范围内举行个人玉雕作品的巡展,让玉雕愉悦更多人的生活,走进更多爱玉之人的心里,在师友们继续予以的支持和鼓励下,我坚信,一定能够让大家看到玉雕这门艺术在我们80后玉雕师手中是如何传承的......

07

心中愿景

华夏文明里,玉更像一个符号!玉的寓意一定都是指向美好的事物,代表着真善美。《礼记.玉藻》里有“君子无故,玉不去身”,谦谦君子,温其如玉的说法。

让世界了解中国的玉文化,喜欢中国的玉文化,也是我的愿景!

随着国家的强盛,玉作为认识和感受灿烂中华文明传承的重要载体,已经有很好的推广案例了,比如零八年北京奥运会,以金镶玉为特色的奖牌设计方案。

这就是文化自信,一定会让玉文化在当代有一个新的高度。

希望当代玉文化能在我们这代人的传承下,重回巅峰!

口述:韩庆龙 撰稿:汐汐 编辑:艾米 监制:全球创业人物实录

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!