笔者:刘老师创作《点影雕》的初衷是什么?

刘源远:创作的初衷,大方向上讲,是出于对玉雕艺术的热爱,从个人角度上讲,是为了满足自我的创作愿望。独山玉有种天马行空的个性,我也是一个天马行空的人。作品都是有共鸣感才去做,力求完美。没有共鸣,就让玉石躺那儿睡觉。我创作《点影雕》的初衷,是在追求一种随心的创作生活。

笔者:刘老师是如何切入《点影雕》创作方向的?

刘源远:南阳楚汉历史文化厚重,石刻艺术发达,象我这样喜欢石刻艺术的人本身就很多。接触到玉雕后,初期创作风格受石峰、王玉敬等大师作品启示,后期创作思想上得益于华夏玉文化大讲堂创办人江富建先生指引,长期研读中外线刻艺术的演绎历史,兼收并蓄后,手法上逐渐趋于中西合璧。对中外线刻艺术不断临摹,使我开阔了视野,决定摆脱工艺味道,不按常规出牌,尝试着把线刻形式上升到艺术品的高度来做。其间公布的作品,得到了江富建先生和李维翰先生的追踪评述。借此再次表示感谢。

笔者:刘老师,我们知道您的作品中,平面线刻作品有相当大的比重。线刻是一门高超的艺术,有点象高空走钢丝。你对线刻艺术与玉雕的结合是如何看待的?也有一些朋友认为线刻在玉雕界是非主流。

刘源远:事实正好相反,线刻艺术一开始便是玉雕的主流。

细研玉雕史,让我有机会把历史上的作品按时期进行了整理。通过图表式的分析,对照中外造型艺术的发展,得出的结论是:中国玉雕线刻艺术是最具有华夏玉文化特色的。

玉雕的早期艺术形式,便侧重于“线”的形式,它的出现比文字更早。“线”的艺术形式是玉雕创作从娘胎里带来的胎记,这种形式简洁而非简单,它流畅妍美,传世后进化最为完美,运用也最为广泛。包括我们现代的文字、书法、绘画和其他各类艺术形式。“线”无处不在。

商代以前,“线”的形式在玉雕上已经广泛运用,商代,线的艺术形式在玉雕上与青铜器上更是达到了顶盛,其后历经各个时代,推动造型与线的不断融合,创造出源远流长的中国玉雕文化。子冈牌后,玉雕创作上阴阳刻线技术更提升到一个诗情画意的层面。

近代后,玉雕线刻形式仍然在延续,但研究上,理论与实践相脱离。深究其原因,是近代我国经过近二百年的中西文化融合,在艺术领域,我们缺乏自信,坚守力不足。有些朋友甚至错误地认为,玉雕上“线”的研究,已经究途末路,早已结束了。

另一方面,当代的玉雕创作,多数人不顾自己民族的文化基础,一窝蜂抄袭西方造型的手法,产生了诸多怪异。西方艺术以解构细分为能,东方艺术以含蓄简静为美。在艺术形式上,东方造型艺术确有自己的特色和理论基础,但遗憾的是,这方面的实物和理论轶失太多,需要个宏大工程,做长期归整。其中“线”的艺术形式是重要的文明脉络,更显传承价值,值得研究琢磨。只要我们打破门户之见,吸收各家之长,相信,由“线”聚合出来的艺术形式会更贴近华夏玉雕文化的慧根。

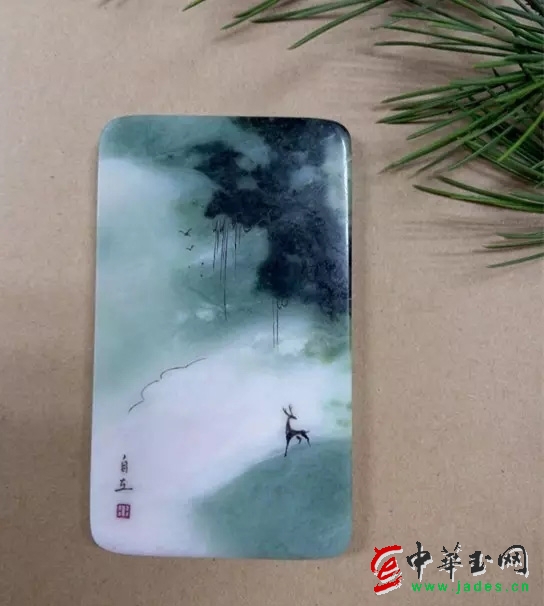

通过继承和挖掘玉雕线刻技法的潜力,走具有中国艺术特色的玉雕路子,这也是推出《点影雕》系列作品的初衷。不求完美,但求新意。目前已经公诸的几十件作品,有意尝试重回历史,返回线刻艺术出发的原点,向N个新取向重新找寻,或许能重拾被历史掩藏的密钥。那些方向上,前人已经为我们建立过深厚的基础。华夏文化早把“线”刻艺术的种子撒在了每个做玉的炎黄子孙心里。只要你动念,它就会发芽、开花、结果。

笔者:刘老师《点影雕》作品中有一些浮雕,这个是怎么回事?你不是一直在研究线刻吗?

刘源远:《点影雕》目前重点是研究线刻艺术的,但它有个核心的艺术观念,并没有指向单纯的线刻作品,它有纯浮雕的,也有纯圆雕的,也有簿意的。准备分三个阶段,把这三方面的作品都做一下交流。目前,发布的“线”刻作品比较多,暂时给了大家错误的印象。《点影雕》有它自己的终极使命,这个以后再谈,它的创作任务是跨阶段的,工作量很大,对各方同好一直以来的关注指导,再次表示感谢。

温馨提示:《中华玉网》推荐的内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。图片来源网络,版权归原作者所有,仅为学习分享,不作商用!